18.01.01

謹賀新年

謹んで新年のお喜びを申し上げます。

皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。

旧年中は格別なご高配を賜り、誠に有難うございました。

本年も、より一層のご支援を賜りますよう、職員一同心よりお願い申し上げます。

17.12.26

平成29年度 ケーススタディ発表会

12月14日、ケーススタディ発表会が行われました。

これまでの実習を客観的視点で振り返り、自らのケアを意味づけることで実践能力を向上させる目的で行われるケーススタディ。一つのケースについて行った看護実践を述べ、過去の文献や定説と照合し深く考察しました。事例の選定、計画書の提出、論文の作成、抄録の提出に発表原稿の作成と、学生は春から担当教員の助言を受けながら準備を進め、満を持して発表の日を迎えました。

発表後は、1年生や2年生からも質問があり、活発な意見交換が行われました。担当教員や学科長からも講評や励ましの言葉があり、有意義なケーススタディ発表会となりました。

このあと、3年生は自分の看護観についてまとめていきます。

そして、いよいよ来年2月には国家試験、頑張って欲しいです。

17.10.20

「校長室の窓」文庫(2)

「秋のけはい入り立つままに」とは紫式部日記の冒頭ですが、いつの間にか夏が過ぎ、今は、ひと雨ごとに山々が色づきはじめ、もう雪の便りさえ聞くような季節となりました。

月の満ち欠けや虫の声に「あはれ」を感ずる間もなく、時が移ろい、過ごしてしまったように思われるのは、雨が多かったせいでしょうか。でも、その分だけすこし読書が進みました。

今回は6冊、また図書室のコーナーに並べておきます。

6.父の遺産(フィリップ・ロス/集英社文庫)

脳腫瘍に冒された老父の介護、そして看取り。現代米文学の巨匠は50代で描いた限りなく自伝に近い物語で老いと死、高齢化社会の直面する問題にいち早く斬り込んだ。全米批評家協会賞受賞の衝撃作。(集英社HPの内容紹介から)

7.母の遺産――新聞小説(中央公論新社/水村美苗)

家の中は綿埃だらけで、洗濯物も溜まりに溜まり、生え際に出てきた白髪をヘナで染める時間もなく、もう疲労で朦朧として生きているのに母は死なない。若い女と同棲している夫がいて、その夫のことを考えねばならぬのに、母は死なない。ママ、いったいいつになったら死んでくれるの?(本の帯から)

「妻を殺しました」。現職警察官・梶聡一郎が、アルツハイマーを患う妻を殺害し自首してきた。動機も経過も素直に明かす梶だが、殺害から自首までの二日間の行動だけは頑として語ろうとしない。梶が完全に”落ち”ないのはなぜなのか、その胸に秘めている思いとは――。日本中が震えた、ベストセラー作家の代表作。(講談社文庫HPの内容紹介から)

9.赤い指(東野圭吾/講談社文庫)

家族」の物語。犯罪を越えた本当の闇。この家に隠されている真実は彼らの手で解かれなければならない。ひとつの事件から見える家族の肖像。二日間の悪夢と孤独な愛情の物語。加賀恭一郎シリーズ(講談社文庫HPの内容紹介から)

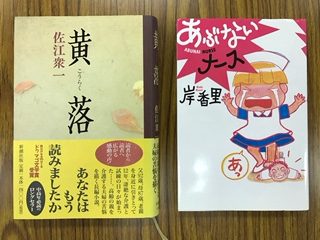

10.黄落(佐江衆一/新潮社)

10.黄落(佐江衆一/新潮社)

父92歳、母87歳。老親を身近に引きとって12年、凄絶な介護と試練の日々が始まった……。高齢の親を介護する夫婦の苦悩を描く長編小説。(本の帯から)

11.あぶないナース(岸香里/いそっぷ社)

「看護にいかす物理学」なんて、実際には使えない公式が盛りだくさんの(役立たずな学問)。「なぜ? どうして⁉ 目的は?」指導ナースのきびしいもの言いにひたすら平身低頭の〔あやまる看護学生〕。看護学生にとっていちばん辛い地獄の看護実習に追い打ちをかける〔マンガもデビュー〕など。特別付録に「岸香里の少女マンガ劇場」も付いています。(いそっぷ社HPの内容説明から)

長谷川 成樹

17.10.20

理学療法学科4年 卒業論文発表会開催

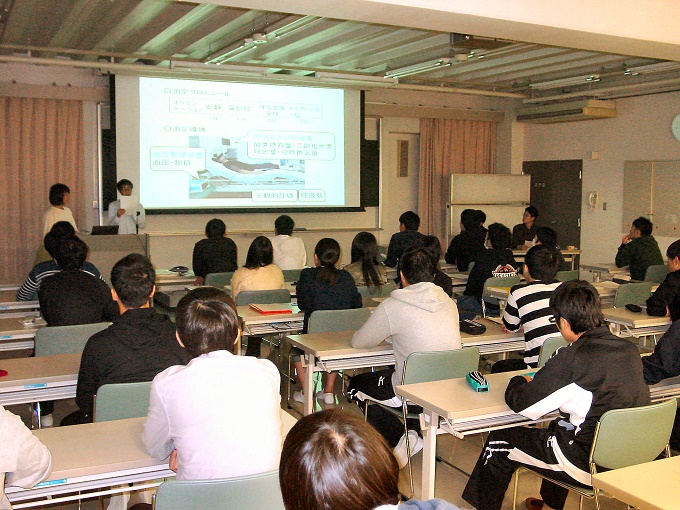

理学療法学科4年生の卒業論文発表会が10月16日(月)に開催されました。

4年生は昨年度よりそれぞれのテーマを検討し研究計画を練り、データ収集、論文作成に取り組んできました。その成果を報告し合うとともに、研究内容の吟味や今後の課題について活発なディスカッションが行われました。

発表された研究テーマは、物理療法における生理学的変化や治療効果を検討したもの、運動療法の効果を検討したもの、呼吸循環機能と姿勢の関係、スポーツ障害における機能的特性や調査研究などの理学療法分野に関するものでした。

担当教員よりアドバイスを受けたり、参考文献の収集や情報交換のすべてが今後の臨床活動に生かされることと思います。そして何よりも主体的な研究活動の経験は患者さんや対象者に対する的確な理学療法の実践に繋がっていくことでしょう。

臨床実習、そして今回の卒業論文発表を終えた4年生の皆さんは、今後いくつかの授業もありますが、国家試験対策に本格的に取り組むことになります。教職員一同、応援しています!

3年生も発表会に参加します。会場はいつもと違った熱気がありました。

質疑応答では、学生さんからの質問、確認、また教員よりアドバイスが多くありました。

17.10.20

10月になって

学内は後期に入りました。

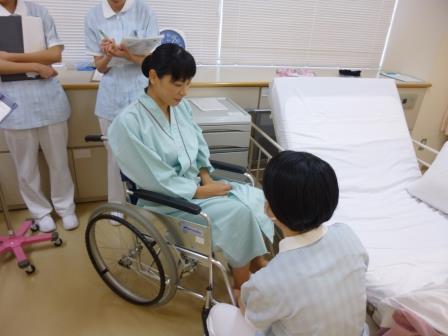

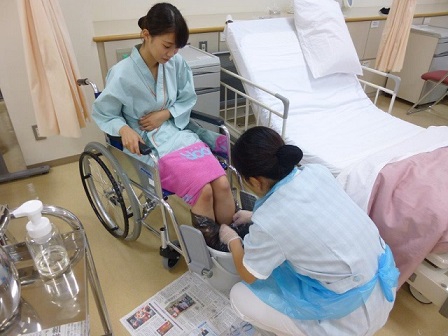

3年生は10月5日で9か月間にわたった「専門分野Ⅱ実習」を終了しました。

残すは10月31日からの「看護の統合と実践実習」のみとなります。

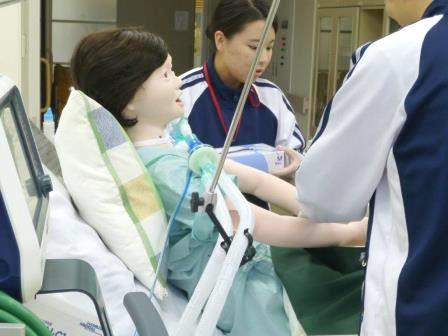

久しぶりの学内演習は、臨床看護の実践の講義の中の一つ。

積み重ねてきた臨地実習の成果か、さすが3年生、演習の組み立ても良く、機敏な動きです。

一方、2年生は「基礎看護学Ⅱ実習」を控え緊張している様子です。

この日は、成人看護学方法論Ⅴの「慢性疾患患者の生活指導」でした。

次の画像は、個別指導の実際を通し健康教育(患者教育)の技術について指導過程を体験的に学ぶというグループワークの発表の様子です。

皆、真剣ですがロールプレイでは、患者になりきる演技力に思わず笑ってしまう場面も‥

張り詰めた糸が少しほぐれ、ほどよい緊張感になったように感じます。

10月10日からの基礎看護学Ⅱ実習では、充実した実習になるよう願っています。

17.10.06

大福祭の様子

9月23日(土)大福祭(学園祭)が行われました。

第20回の今年のテーマは「~広げよう友好の輪!大福祭!~」

一人ひとりを尊重し個性を生かしていける医療人を目指すという思い、私たちを必要としてくださる人々が自分らしく健康に生活できるようになってほしいという願い、日々の私たちの学びや学校生活・活動などを知ってもらえるよい機会になるようにとの思いを込めています。

今年は、プロ演奏者として活躍中である増山理恵さんと大橋俊希さんお二人によるフルートとギターのduo Concertの素敵な演奏からの幕開けとなりました。

また、クイズ大会や早食い大会、バンド演奏やコスプレ大会など様々な催しが開かれました。

看護学科は、ハンドマッサージ・妊婦体験・似顔絵コーナーを企画し、大勢の方に来場していただくことができました。

17.10.04

理学療法ゼミ(後期Ⅰ)スタート!

理学療法学科では通常に授業とは別に、理学療法ゼミを開催しています。

これは、1年生から4年生までが同じテーマに沿って知識や技術を確認したり、ディスカッションできる時間です。各担当教員ごとにゼミグループに分かれて行います。これが先輩-後輩という縦のつながりを作る良い機会になっています。

授業な等でわからなかったところを先輩から教わったり、実習で大切なことを聞いたり、お互いに良い刺激となり、有意義な時間になっています。

4年生の卒論のテーマをもとにその基礎となる知識や臨床的な意味を確認します。

研究法で用いる機器(超音波診断装置)による筋肉の動き、血管内の血液動態を確認します。

理学療法関連の課題について図書室やPCで調べたり、先輩から教わったりしながら疑問を解決していきます。

その他にも施設での介護予防活動への参加ゼミもあり、授業だけでは学べない多くの要素を体験し、そのことは各々の学生の持ち味を発揮できる場にもなっています。