22.03.25

速報!第57回理学療法士国家試験合格発表

22.03.22

基礎看護学方法論Ⅶ 採血演習

新型コロナ感染の第6波を受け、1月末から学内演習を中止(延期)し、オンラインでデモンストレーションと部分練習をした時の様子です。

採血スピッツ(真空)を差し込み血液を採取します

ゴム製の駆血帯を引っ張るようにして外します。

針をまっすぐに素早く抜き、アルコール綿で圧迫し、絆創膏を貼って終了です。

学生は自宅で家族を相手に血管を探し、注射器に見立てたペンで練習しました。

【 学生の感想 】

- 肘が真っ直ぐになるようにタオルの太さを調節するのが難しかった。患者役から体勢がきついとクレームが入った。学内では体勢がきついなどのことは患者役が自分で調節してしまいそうなので正直に言ってくれる人を相手に演習できて良かった。

- 採血の練習をしてみて一番難しかったのが、どの血管で採血したら一番痛みが少なく採れるかで、分からず確認することも出来ず不安でした。今回、2人の腕を借りましたが、1人ひとり血管の太さも皮膚の厚さも違い、場所も異なりました。これから色々な人の腕を借りて血管を探す練習をしていきたいと思います。

- 駆血帯を実際に使用してみたいと思いました。家にあるもの(タオル)で行いましたが、採血しながら片手で外すのは難しかったです。

- 針の使い方をもう一度復習したいと思いました。実際に針を使って練習できるのはこの演習しかないと聞いて、実際に演習が出来なくてとても残念に思いました。 → 時期を見て演習します。

【 担当教員より 】

皆さん、自宅であるものを活用してイメージトレーニングすることができました。3月に学内演習を計画しましたが、コロナウィルス感染状況を踏まえ、やむを得ず中止しました。2年生後半からの専門領域実習で実際の採血見学からも学びましょう。在学中に学内演習の機会があればよいですね。

22.03.14

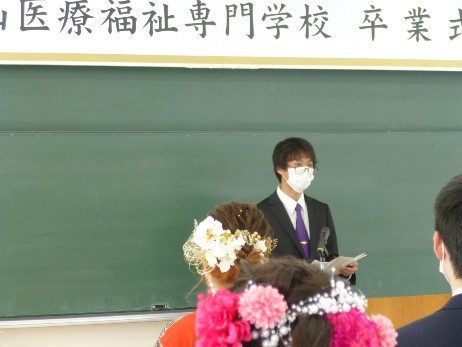

卒業式

2022年3月10日(木)

この日、看護学科27名が卒業しました。

昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各学科ごとの卒業式となりました。

思い返せば………

2019年4月5日 入学式

「仲間を大切に、技術や責任感を持てるよう熱心に取り組む」と入学生代表として宣誓しました。

2020年11月20日 立志式

「笑顔と思いやりを持ち、人々に寄り添える看護師を目指します」とクラス全員、声を合わせて誓いの言葉を述べました。

そして、コロナ禍での授業形態の変化(リモート・対面)、臨地実習が時として在宅実習に移行するなど、大変な時期を仲間と共に助け合い乗り越え今日の卒業式を迎えました。

長谷川学校長より卒業証書を授与

創設者山田禎一賞、優等賞、日本看護学校協議会優秀賞 各賞授与

今年の皆勤賞、精勤賞です。今年は多くの学生が表彰されました。

卒業生を代表して、西川泰良さんが3年間の思いを謝辞として述べました。

「夢に向かってひたすら走り続ける私たちを、温かく見守り支えてくれた存在への感謝を忘れず、それぞれの目標に向かって歩んでいきます。学校で学び経験したことを基に患者さんと真摯に向き合いながら、自身の看護観の実現を目指して今後も努力していくことを誓います」

卒業生記念品贈呈、卒業生への花束贈呈へと続きます。

集合写真をもって、式は終了しました。

大きく成長した卒業生の姿がとても頼もしく、そしてその瞳は希望に溢れ輝いていました。

1週間前、卒業記念講演が開催され、それぞれが、看護への想いを深めることができました。

自信を持って、前進してください。 ご卒業、おめでとうございます。

3学年担当

22.03.14

卒業記念講演 オンライン開催

3/2,3/3の両日にわたり、3年生27名が聴講しました。

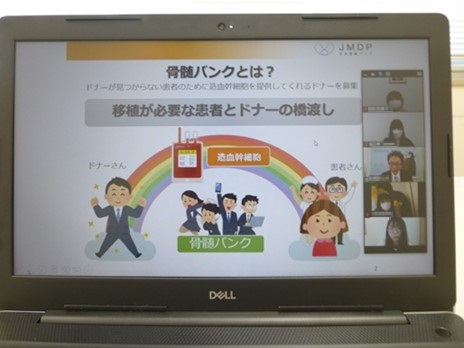

≪ 3/2(水)『骨髄バンク語りべ講演会』 ≫

今後、増え続けていくと予想される移植医療について考える機会として、オンラインで講演会を開催し、講師の方から骨髄移植についてお話を伺いました。

1. 骨髄バンク事業の紹介

2. 講演

(1)「骨髄移植治療の現場」

骨髄移植治療経験者 齋木 翔太 様

(2)「末梢血幹細胞移植 ~ドナー登録から移植まで~」

骨髄提供経験者 大部 綾香 様

骨髄移植については授業で学んでいるものの、実際に骨髄移植・骨髄提供をされた方からの体験談は、学生にとって貴重な学びとなりました。骨髄バンクについての理解を深めるとともに、今回の講演を聴き、看護師として患者さんやそのご家族に対してどのように対応していけばよいか考えるきっかけになればと思います。

学生の声

- 授業で骨髄移植については学びましたが、実際に骨髄移植を体験した方の話しは初めて聞きました。話を聞いてみて、骨髄バンクの登録など自分ができることをやっていきたいという気持ちや、寄り添う看護の大切さを改めて感じることができました。

- 骨髄ドナーにはリスクがあるため、登録に躊躇してしまい、結局なにもしないのが現状況である。しかし、もし自分や家族が移植を必要とする立場だったらと、さまざまな視点から考えて今後は身近な問題として捉えていきたい。

- とても貴重な経験となりました。どんな小さな事でも、自分にできることをしっかりやっていきたいと思いました。そして、患者さんに真摯に向き合い支えとなれるよう、これからも頑張りたいです。ありがとうございました。

- 今回の講演・体験談をきいて、身近な存在である看護師の言葉や関わりが、痛みや不安な思いを抱える患者さんやドナーの方にとってとても大きな支えになるのだと学びました。

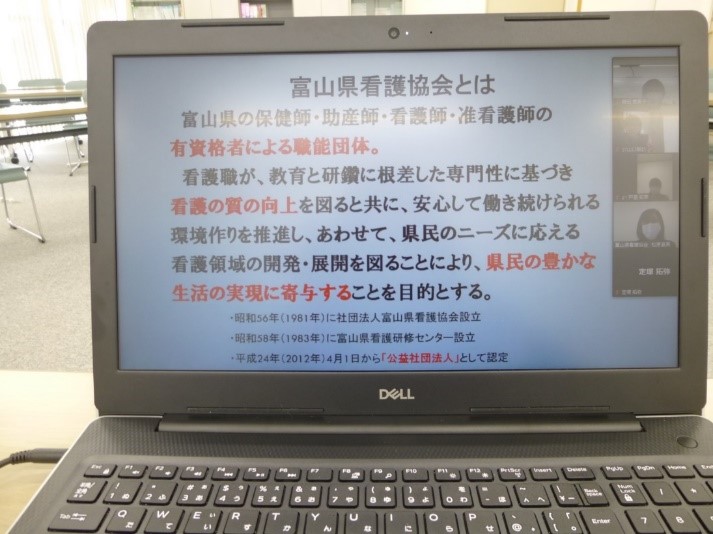

≪ 3/3(木)『富山県の看護の動向とこれからの看護職への期待』 ≫

公益社団法人 富山県看護協会 会長 松原 直美 様

富山県看護協会会長 松原様を講師にお招きし、まず人口減少、少子超高齢化社会を迎え、社会保障制度や街づくりにおいても複雑かつ多様な課題が生じている現状を伺いました。その中で、自分は何ができるか考え、改めて自己の看護観を深めることができたのではないかと思います。

学生の声

- 今後の看護師の在り方や地域連携について、自分が住む富山県の需要と供給について知ることができました。また4月から働く身として不安はありますが、少しずつステップアップできるモチベーションにも繋がりました。ありがとうございました。

- 仕事では目の前のことにいっぱいになると思うが、世の中のことを知って看護に向き合う大切さに気づけた。とても勉強になった。また自分のキャリアを考えるヒントになった。

- 看護師として働くうえで、不安や緊張など様々な思いがあるが、患者さんに安心感を得てもらうためにも、「優しい」だけでなく、看護技術や観察力などの面から早期発見・治療へと繋げることが大切であると改めて学ぶことが出来た。また、私は落ち込むことが多いため「自分を褒める」ことも大切にして、仕事へと挑みたいと感じた。

- これからも続いていくであろう高齢化や、さらに重要になってくる在宅医療などに対して、医療知識だけでなく、国が、県が、地域がどのような状況にあるのか、医療や他機関はどのような状況なのか。そういった情勢などの知識も随時取り入れて、自身の看護師としての将来像も踏まえて、看護師にどのようなことが求められているのか、どうなっていくべきなのかを的確に捉えて考えていく必要があると強く感じました。

22.03.14

1年生「老年看護学概論」高齢者疑似体験

3月1日、富山県総合福祉会館サンシップ富山にて高齢者疑似体験・福祉用具体験の講座を受講しました。

新型コロナ感染拡大で延期となっていた体験ですが、感染予防策をとっての実施となりました。

これは1年次後期の履修科目「老年看護学概論」の単元「老年期の理解」で、高齢者疑似体験を通して老年期の特徴を把握することを目的として実施しています。

70代の高齢者の世界を体験するために、関節を固定し、重りの入ったベストを着用し、視野の狭くなる眼鏡をかけ、館内を巡りました。予想外の負荷に皆、高齢者の大変さを実感したようでした。

この体験が今後の学習、実習に活かされることを願っています。

学生の感想

- 介護者役の学生が「段差があるから気を付けて」と教えてくれたおかげで安心して歩くことができた。高齢者の生活の難しさがよくわかり、声掛けの大切さも理解できた。

- 高齢者には強いストレスが常にあることを知り、身体的・精神的に寄り添って看護することが大切だと学んだ。

- 自分が感じ見えている世界が相手も同じであるとは限らず、高齢者にはどのように見えているか、不自由でないかを考えて看護を行っていきたい。

- 危険な箇所での声掛けや移動時に横にいてくれる安心感、自分の方を見て話をして貰うことで安心できた。

- どんな援助があれば自分でできるようになるのかを常に観察しなければならないと感じた。

- 説明を受けた福祉用具の他にも施設にはまだまだ多くの種類の福祉用具があったので自分自身でそれらに関する知識を深めたいと思った。

22.02.21

専門分野Ⅱ実習

第2学年の専門分野Ⅱ実習が1月25日から始まりました。

同一法人のなごみ苑でも例年、老年看護学Ⅰ実習をさせて頂いております。

今年は事前にPCR検査を受け、感染対策を十分取りながら実施しました。

その中で、2月8日(火)午前に学生がなごみ学級を主催しました。

今回は「玉入れ」でユニット毎に競い合って頂きました。

準備体操で身体を動かし、玉入れの練習をして本番に向かいました。

練習からみなさん気合が入り、点数の高い小さな籠に狙いを定めて投げる方もいらっしゃいました。

本番は2回実施し、合計点で順位を付けました。

合計点数の計算は利用者さん方にして頂き、ご本人の強みを発見することができました。

学生たちの振り返り「なごみ学級での学び」より

- 玉入れをすることで筋力維持に繋がった。

- なごみ学級での雰囲気がとてもよかった。

- レクリエーションで利用者さん方の普段と違う一面が見られた。

- 一緒に楽しむことが出来た。

利用者さんに楽しんで貰うには自らも楽しむことが大事ですね。

22.02.21

母性看護学方法論Ⅰ沐浴演習②(9/10①掲載)

前回9月1日の演習時は、新型コロナウイルス第5波の真っ只中のためオンラインでの演習でした。

そこで、 予告通り1月19日の専門領域実習開始前に学内演習をしました。

事前に手順や留意点の確認・動画視聴の自己学習をして演習に臨みました。

全身を観察しながら、衣類を脱がせます。

支え方を確認して、いざ入湯。

お湯の中で落ち着いたら、顔から洗います。

背中を洗う時の持ち替えは難しいので先生に教えてもらいました。

お湯に顔がつかないように注意しています。

お湯から上がったら、寒くならないようにバスタオルにくるむように抑え拭きし、衣類を整えて終了です。

学生の学び

沐浴では、片手で赤ちゃんを持ちながら洗うことが難しかったです。浮力で浮いてはくれるけれど頭が重く、初めてもあってか頭を支える左手が強ばってつりそうになりました。

沐浴中は、手が濡れているので滑りやすく、しっかり支えようとすると手に力が入りすぎてしまい、不安定になり難しかった。赤ちゃんに緊張が伝わると、赤ちゃんも不安になってしまうため伝わらないないようにするために練習していかなければいけないと思いました。

沐浴を実際にしてみて集中しすぎると児の方に目を向けられず、耳に水が入りそうになったり、寒さを与えてしまったりした。そうならない為にお湯をかけながら、全体を見てやる事が大切だと感じた。上肢、下肢を洗う時は、クルクルしながら手を広げて洗う工夫を学んだ。思っていたより、かがんだ方がやりやすく、腰が痛かったので、肘をかけてあまり腰に負担をかけないような工夫が必要だと感じた。衣服を着せるときの工夫も必要であり、先に肌着と服を一緒に着させられるように重ねておき、その上にバスタオルをひし形におき、タオルのはしが足の方になるようにして、児に不快を与えないようにする工夫を学んだ。なにか触っていないと児が不安がるのでできるだけ早く着せ、オムツは最後に付け直すことが大切だと学びました。手技に集中しすぎて声かけを忘れている時が何度もあり、ひとつひとつの動作ごとに声かけを忘れてはいけないと思いました。実際に沐浴をしたことで実習への意識が高まり、しっかりと知識、実技ともに身に付けて、実習へ臨みたいと思います。

22.02.21

1年生基礎看護学Ⅰ実習(後期:5日間)

1月17日(月)~21日(金)の5日間、4施設にわかれて実習しました。

この実習では、初めて一人の患者を受け持ち観察や援助を実施しました。

1月からの新型コロナ感染第6波の影響で、実習病院でも新型コロナ患者を受け入れておられます。

実習病院の1つであるかみいち総合病院では、学生・患者・医療スタッフ間の感染防止目的のため、病院での実習時間を短縮し、オンライン実習を併用しました。

4日目

午前:病院実習

午後:在宅で教員とオンライン実習

オンライン実習では、患者役の教員とのやり取りで、午後のケアをイメージしました。さらに、翌日の観察や援助の計画を考えました。

5日目

実習病院の看護師にも参加いただき、オンライン実習をしました。在宅実習となった昨日の患者の様子を質問し、患者状態をイメージしました。

「昨日は術後2日目で午前に痛み止め点滴をしていましたが、その後の痛みはどうですか?」などです。

最終カンファレンスでは、初めて実施した血圧や脈拍測定、排泄介助などを振り返り、2年次の実習に向けての課題が見つかりました。

22.02.17

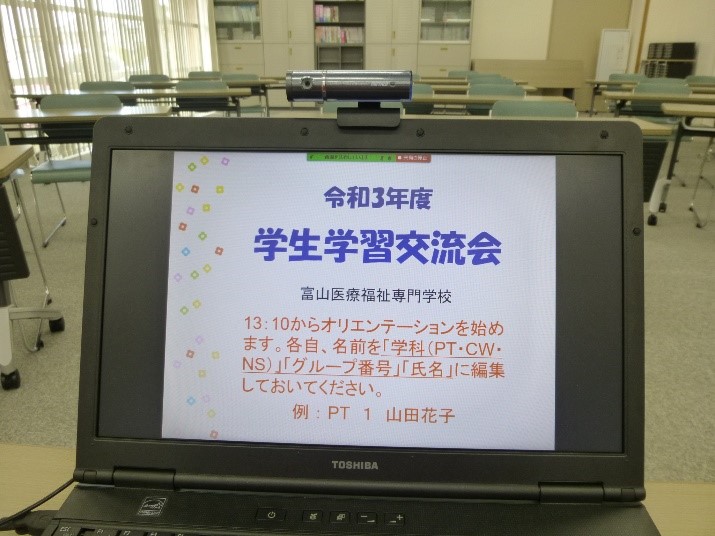

令和3年度学生学習交流会

2月14日に当校3学科合同の学生学習交流会を行いました。

まちなか診療所の三浦太郎医師をアドバイザーとしてお招きし、オンラインで開催しました。

理学療法学科3年生・介護福祉学科2年生・看護学科2年生、計61名が参加しました。

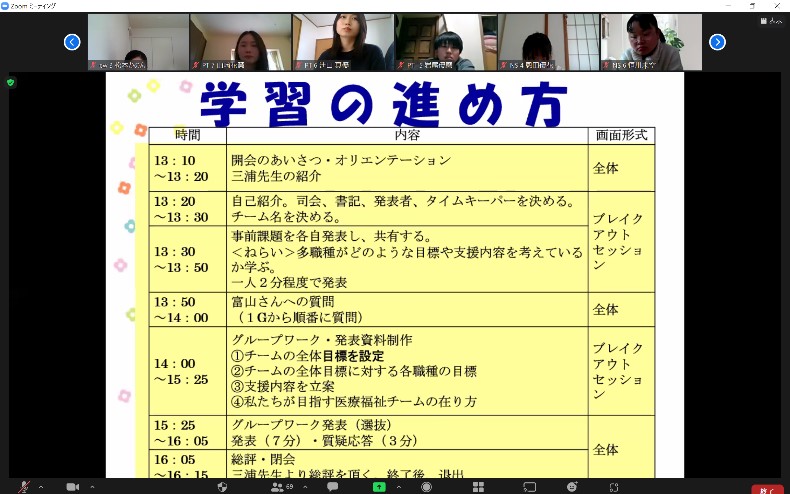

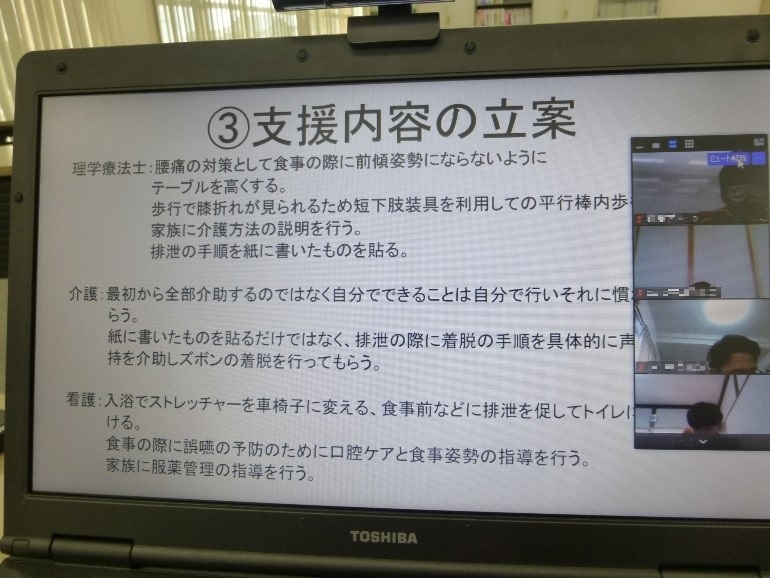

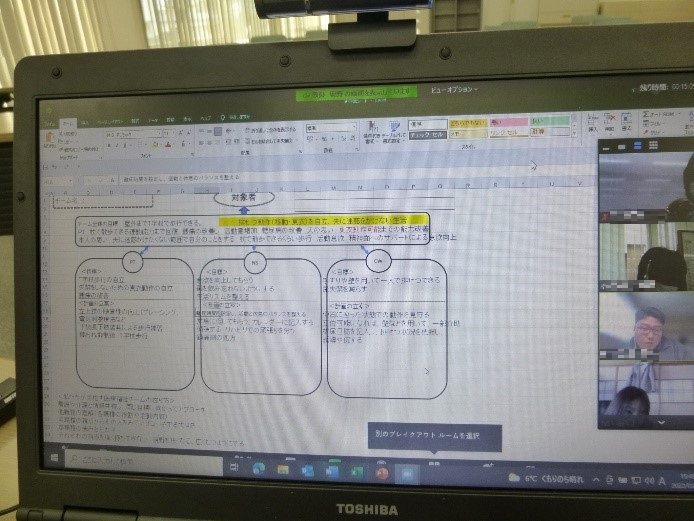

内容は事例検討で、「在宅復帰を目指す富山さん」について、各学科の視点から問題点や目標、支援計画について検討しました。

オリエンテーションを聞き、学習の進め方を確認しました。

グループワークではブレイクアウトセッションを使い、画面を共有しながら話し合いました。

グループワークの発表では、短い時間の中でパワーポイントを作成したグループもありました。

参加した学生からの感想です。

- 多職種と意見交換をして色々な視点からのアプローチについて学ぶことができました。

- 多職種が連携してひとつの目標に向かって、それぞれの視点からアプローチしていくことで、よりよい治療プランが計画され、遂行できるとわかりました。また、職種で問題解決を役割分担することではなく、その問題に対してそれぞれからアプローチするということも大事だとわかりました。

- オンラインでの開催でしたが、意見を交換し、多職種の方のさまざまな考えが聞けて、貴重な体験となりました。

- 今回のように他の学科の方たちと一緒に症例について考える機会は初めてだったので良い機会を頂けたなと思いました。

21.12.23

ケーススタディ発表会

12月17日、「2021年 ケーススタディ発表会」が行われました。

これは3年生が今年実施した9クールの臨地実習の中から1事例を選定し、自身の看護実践をふり返り、既存の文献を元に考察してまとめたものを発表する会です。

昨年と同様、新型コロナウイルス対策で換気をしながら密にならないよう2会場に分けて開催し、1・2年生も聴講しました。

この日を迎えるにあたり、実習の合間を縫って担当教員の指導を受けながら、レポート作成に取り組んできました。

緊張しながらも、10分の発表時間の中で伝えたいことをまとめて発表し、1・2年生や教員からの質問に対して一生懸命に答えていました。

3年生は同級生の取り組みを聞き、来年4月から看護師として働く病院での看護実践に向け、1・2年生は来年1月から始まる臨地実習に活かせるように学びを深めました。

発表後は追加修正を加えて、冊子となります。