22.08.30

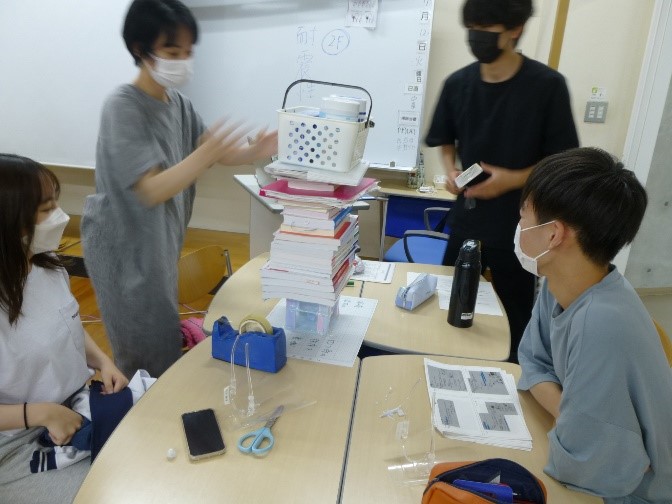

2022年度 第2回オープンキャンパス開催

8月25日(木)に今年度2回目のオープンキャンパスを開催しました。

看護学科のマスコットキャラクター(?)と2年生が書いたウェルカムボードが参加者をお出迎え。

まず初めに、杉原学科長による学科紹介、2年生による学生生活の紹介で「学校で学ぶ」をイメージしてもらいました。

次に、教員による「かんごノはなし」で講義体験をした後、実習室に移動して「包帯法」の演習体験も行いました。

在校生との座談会では、入学試験対策や入学後の学習方法などの質問がありました。

2年生は経験を踏まえて丁寧に答えていました。

【 アンケートより 】

- とても雰囲気が良く心地よかったです。

- この学校の良いところがわかり、興味・関心が深まった。

- 優しく接してくださり、リラックスして参加することができました。

ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

来年の4月にまたお会いできることを楽しみにしています。

22.08.10

各学科の紹介動画を公開中

本校では、3学科それぞれが学科の特色や最新情報をまとめた紹介動画を作成しました。

作成した動画は、オープンキャンパスのページ でご覧いただけます。

下記のリンクから、ご希望の学科動画へ直接アクセスすることも可能です。

是非、ご覧ください。

【 学科紹介動画のリンクはこちら 】

- ☞ 理学療法学科 紹介動画

- ☞ 看護学科 紹介動画

- ☞ 介護福祉学科 紹介動画

22.08.10

理学療法学科オープンキャンパス「スポーツ選手への理学療法」

22.08.09

母性看護学(学内演習・病院実習)

2年生は、「母性看護学方法論Ⅰ」の講義で妊娠期の経過や看護について学んだ後、妊婦体験と腹部診察の演習をしました。

妊婦体験

妊婦体験用の腹部を装着し、マタニティウエアを着用しました。

【 学生の感想 】

- 階段を昇ったり降りたり、ペンを拾ってみたりしたがとても拾いにくかった。布団から起き上がる時にも仰向けからすぐに起きることは難しく、横向きになってから起き上がる必要があると知った。

- 想像以上に大変だった。重たさはもちろんだが、下が見えにくかったり床に座ることも辛かった。実際に胎児がいると考えると、お腹にあまり衝撃を与えないように過ごす事も難しいと感じた。妊婦さん達が生活を送る中で感じる不便や、大変さの一端を知ることができた。

- 妊婦は仰向けに寝ると負担がかかるようなので、体勢にも配慮する事が大切であると学ぶことが出来ました。

- 汗が噴き出てきました。 夏の妊婦さんは辛いといわれている理由が分かった気がしました。布団に寝る際はお腹の重みでお腹から着地しそうになり、 靴下をはく際も前にかがめず倒れそうになるなどこんなに大変なのだなと感じました。

- グループのメンバーみんながとても積極的に演習に取り組んでいて、将来自分がママになった時を想像して楽しそうにしていた。

次に、お腹にタオルを入れて、さらしの腹帯を巻いてみました。

お腹を支えるように横腹で折り返すのがポイントです。

男子学生も練習しました。

【 学生の感想 】

- 腹帯の巻き方については、妊婦褥婦で巻き方が異なることを学んだ。

- 妊婦はお腹を下からホールドするように、骨盤も巻いていくとよいとわかった。

- 普段はさらしを使うより、コルセットタイプの物が使いやすいということもわかった。

腹部の計測

腹部の計測をしました。

【 学生の感想 】

- 膝をたてて腰の下にメジャーを通してから、測定時に膝を伸ばすよう声かけすることで妊婦の身体の負担を抑えることができた。

続いて、3年生の病院実習の様子です。

母性看護学の実習グループが、かみいち総合病院で沐浴実習に臨みました。

大切なお子様の観察や沐浴実習を快く承諾してくださったお母様、本当にありがとうございました。

新生児の観察

新生児(赤ちゃん)を起こさないように、そっと聴診器をあてて心臓の音を聴いています。

【 学生の感想 】

- 大人よりも拍動が早く、呼吸音も聞こえるので、数えるのが難しかった。

黄疸の検査をしています。

沐浴

顔を拭いています。

慣れていないときは、お湯に入る前に拭く方が簡単です。

目に石けんの泡が入らないように注意して頭を洗っています。

首から胸・お腹を洗っています。

首は皮膚が重なっているので丁寧に洗います。

顔がお湯につかないように、頭が浴槽にぶつからないように注意して背中を洗っています。

石けん成分を洗い流しています。(かけ湯)

お湯から上がり、寒くならないようにからだを拭いて服を着せます。

右手で新生児の手を持ち、左手で袖口から迎えに行っています。

お臍の消毒をしています。

【 学生の感想 】

- 学校で練習し、実習中に助産師さんの沐浴を見学して臨みました。新生児が元気に手足を動かすので難しかったけれど、メンバーも協力してくれて何とか安全に実施できました。ママたちも、家族に手伝ってもらって楽しく沐浴できたらいいんだと実感しました。

22.08.01

上市高等学校 県内進路研修

7月6日、本年も上市高等学校の生徒さんが県内進路研修で来校されました。

看護学科には4名の生徒さんが参加しました。

最初に、杉原学科長が看護師になる方法についてミニ講義をしました。

その後は、実習室で色々な演習体験をしました。

まずは、手洗いの方法についてです。

特殊なクリームを手にすり込みます。

そして、特殊な光に手を当てると、汚れている部分が光ります。

手を丁寧に洗ったのちに、もう一度特殊な光に手をかざすと?

どこも光っていませんね、素晴らしいです!

上市高等学校の生徒さん方は、大変きれいに手を洗うことができました。

手洗いの後は、”体の音を聴く” というテーマで聴診器を使用した演習を体験しました。

心臓の構造と血液循環、血圧に関するミニ講義を受けた後、お互いのコロトコフ音*1) を聴診器を用いて聴いてみました。

*1) コロトコフ音:動脈を圧迫して一旦血流を止めた後、圧力を低下させた時の血管音。血圧測定に使われる。

音のなり始めが収縮期(最高)血圧、音が消える頃が拡張期(最低)血圧です。

なり始めの音を漏らさず聴き取るのが難しかったようです。

最後にモデル人形で呼吸音と腸蠕動音*2) をみんなで聴いてみました。

*2) 腸蠕動音(ちょうぜんどうおん): 腸が動くときに発生する音。空腹時にゴロゴロとなる音がその一例。

看護学科に興味を持っていただけましたでしょうか。

皆さんの進路を考える上で参考になりましたら幸いです。

22.07.27

健康の森シニア大学校開催

本校では滑川市から委託を受け、今夏から「健康の森シニア大学校」を開催しています。

これは、高齢者が介護に頼ることなく健康に暮らしていける介護予防を目的としたシニア向けの講習会で、本校の教員が専門性の高い学びの機会を提供することで、参加者に介護予防のセルフマネジメント能力を身につけてもらえるよう支援しています。

初開催となる夏期講習は、7月15日を初回に全7回のプログラムを実施予定です。

この日は2回目の開催で「骨・関節・筋の役割について学ぶ」をテーマに講習が行われました。

参加者の方々は、時折うなずきながら熱心に受講されていました。

今後は9月開講の秋期講習、11月開講の冬期講習を同様のプログラムで開講予定です。

定員は各回20名ですので、興味のある方はお早めにお申し込みください。

お申込みは、滑川市ホームページ のお申し込みフォームよりお願いします。

開催日程や参加要件などもご確認いただけます。

インターネットからの申し込みが難しい場合は、滑川市地域包括支援センター(電話076-476-9400)までご連絡ください。

また、タラソピア運動教室で開催していた当校の理学療法士による個別相談会も開催しています。

40歳~65歳の要支援・要介護認定者、滑川市内在住の65歳以上の方が対象です。

「最近つまずきやすくなった…」「膝が痛い…」「自分にあった運動方法を教えてほしい」など、なんでもご相談ください。

2022年7月15日~2023年3月31日 の毎週金曜日(15:30~17:30)に開催していますが、感染症対策のため完全予約制とさせていただいております。

こちらも 滑川市ホームページ よりお申し込みください。

インターネットからの申し込みが難しい場合は、富山医療福祉専門学校(電話076-476-0001)までご連絡ください。

22.06.29

1年生 看護技術演習~バイタルサインの測定~

6月中旬、1年生が “バイタルサインの測定” の技術演習に臨みました。

バイタルサイン(vital signs)は生命徴候と訳され、生命の維持に必要な徴候を意味します。

患者さんの経過や症状を把握するための指標となるので、バイタルサインの測定は大切な技術です。

演習後のふり返りに「自分自身の体温を測ったり、脈拍を測ることはあっても、人の体温や脈拍を測ったり、血圧を測定することは初めての体験でスムーズには出来なかった」という言葉があった通り、緊張を伴う演習だったようです。

体温計は体軸に対して、30~45度の角度で腋窩中央に挿入します。

脈拍測定は、第2~4指をアーチ形に揃えて測定します。

その後、患者さん役に気づかせないように呼吸測定を行います。

気付かれずに測定するのは、意外に難しい!

アネロイド式血圧計で血圧測定をします。

まずは、触診法で収縮期血圧(最高血圧)の目安を立てます。

学生からは「上腕動脈を見つけるのが一番難しかった。」という声が聞かれました。

その後、ゴム嚢の中心が上腕動脈の上にくるようにマンシェットを巻きます。

指が1~2本入る強さで巻くのですが…上手くいきません!

【 演習を終えて (学生レポートより) 】

これまでは測定される立場でしたが、実際に看護師役になって測定する立場となったとき、「見た目より何倍も難しい」と多くの学生が感じていたようです。

また、血圧測定(聴診法)では、測定に集中するあまり患者さんの様子まで確認できなかったと反省する声も聞かれました。

一番多かったのは、「説明(声掛け)は大切である」という意見です。

次に、何をするのか説明することによって、患者さんは安心感を抱くということ、また不安に思って接すると患者さんに伝わってしまうということを患者役になって経験することができました。

患者さんの立場にたって考えることは大切なことです。

今回の気付きを忘れないで欲しいと思います。

また、「他者の脈を取り、改めて命とかかわる仕事であることが分かった」という感想もありました。

バイタルサインは、まさに命に直結する情報です。

患者さんの反応を確認しながら、正確に測定技術を習得して欲しいと思います。

22.06.24

火災避難訓練

6月21日(火)に今年度の避難訓練を行いました。

理学療法学科、看護学科、介護福祉学科の学生128名、教職員22名が参加しました。

今回は1号館3階のADL実習室から出火したという設定で、避難場所であるスポーツ・健康の森公園エントランス広場まで避難しました。

学校から避難場所まで約250mありますが、参加者全員、各学科教員の誘導の下、真剣な表情で参加していました。

避難後、立ち会っていただいた滑川消防署の方から、

『避難場所まで少々距離があるため時間は少しかかったが、スムーズに避難が実施できていた。』

と講評がありました。

続いて、

『先日、石川県で地震がありましたが、その時、皆さんの行動はどうでしたか?

自分の場所は大丈夫。と思い込んでいるところはありませんでしたか?』

と学生へ問いかけがあり、

『災害は火災、地震、津波などいつ何が起こるかわからない。

皆さんの目標としている国家資格取得後は、自らの避難だけではなく病院施設等の利用者や

患者の避難も考え行動しなければならないので、今後も防災への意識を高く持ってほしい。』

とお話がありました。