23.03.03

高齢者疑似体験・福祉用具体験

2月24日、富山県介護実習普及センター(サンシップ)にて高齢者疑似体験に行ってきました。

※2023年4月より富山県介護実習普及センターは「とやま介護テクノロジー普及・推進センター」に名称が変わります。

1月に実施予定でしたが、新型コロナ感染拡大の影響で延期していた体験です。

担当の先生方の指導のもと、サポーターや重り、眼鏡で一気に後期高齢者の体感となりました。

体験後には、

- 思った以上に見えにくく、日常生活で苦労することが多くあるだろうなと思った。

- 身体がずっと重くて、何もしたくない感じがした。

- 高齢者が猫背になる理由がわかった。

- 視覚と聴覚が鈍くなることが特にストレスだった。

- 杖の重要性がわかった。

などの感想を述べていました。

また、介助したことによって、

- 私たちが当たり前にできることも高齢者にとっては難しくて時間のかかることだと分かった。もっと優しく関わりたいです。

- 何か困っていそうな方がおられたら、積極的に手伝ってあげたいと思った。

- 生活する上での厳しさを体験して、高齢者の気持ちが少し理解できたので、相手のことを考えながらかかわっていきたい。

ベッド、移動介助用具、歩行介助グッズ、食事介助・排泄関連グッズなど色々な福祉用具にふれ、一部体験することで理解が深まったようでした。

今、サンシップは改修中で、次年度から介護ロボットを中心にリニューアルの予定とのことです。

どんな風になるのか、今から楽しみですね。

23.02.28

老年看護学Ⅰ実習にて:つるぎの庭(上市町)

23.02.14

老年看護学Ⅰ実習「なごみ学級」

2年生は1月24日~2月9日の間、領域別実習(1クール目)に臨みました。

同一法人のなごみ苑では、実習中の3人が老年看護学Ⅰ実習の一環として2月3日(金)にレクリエーション「なごみ学級」を開きました。

まず初めにリズム体操を行い、『365歩のマーチ』の曲に合わせて身体を動かしました。

学生の振りを真似してみなさん楽しそうでした。

普段、なかなか体操ができない療養者さんもたくさん参加してくださいました。

リズム体操で身体を動かした後は、クイズで頭の体操も行いました。

クイズ「日本で一番面積が小さい県は?」 → 答え「香川県」

など学生が用意した問題に、皆さん真剣に考えて答えてくださいました。

学生は今回の「なごみ学級」を開催するにあたり、

「どんな催しにすれば楽しんで貰えるのかな?」

「受け持ちの療養者さんは歌が好きだから歌を入れようかな?」

「みなさんが分かる曲にしたいね。」

など療養者さんの立場に立って、色々考えて企画しました。

体操は、本番の披露に向け何度も3人で合わせながら練習しました。

初めて企画したレクリエーションでしたが、療養者の皆さんに楽しんでいただけている様子を見て学生は喜んでいました。

企画した者が楽しむ事で、参加してくださった方々に楽しいひと時を届けることができました。

23.02.10

老年看護学Ⅰ実習 レクリエーション活動:節分会

1月24日から2年生の専門分野Ⅱ実習(領域別実習)が始まりました。

老年看護学Ⅰ実習では、滑川市内や近隣の老人保健施設にて実習します。

施設で入所する高齢者の特徴を全人的に理解し生活機能を整える援助ができること、多様な価値観を受容し良好な人間関係を築くことができること、そして施設・地域における関係職種・機関との連携・調整について学び、看護職の役割について理解することを目的とした実習です。

実習施設である魚津老人保健施設では、2月1日に節分会があり、学生2名が鬼役となってレクリエーション活動を盛り上げました。

節分の由来や豆まきについて説明があり、その後、豆に見立てた新聞紙で作ったボールを利用者の方々が鬼に当てる豆まき大会をしました。

「投げるよ~」「痛くない?」そんな言葉が飛び交い、手加減しながら当ててくださる優しい利用者の皆さんでした。

学生は、このようなレクリエーション活動が施設で生活する方々の心身機能を高め、他者との交流によって社会的交流を広げる目的があること、精神的安定を保持しADLやQOLの維持・向上に役立つということを実感しながら参加していました。

学生の感想

- 笑顔と活気に溢れた節分の豆まきでした。いつもとは違う利用者さんの一面を見ることができました。

- 豆まきをして楽しそうな様子の利用者さんたちから、逆に学生の自分たちが元気を貰いました。

- スタッフの方々は利用者さん一人一人に声を掛け、準備から後始末まで各自役割を持ち一緒に楽しんでいる姿も印象的でした。

22.12.15

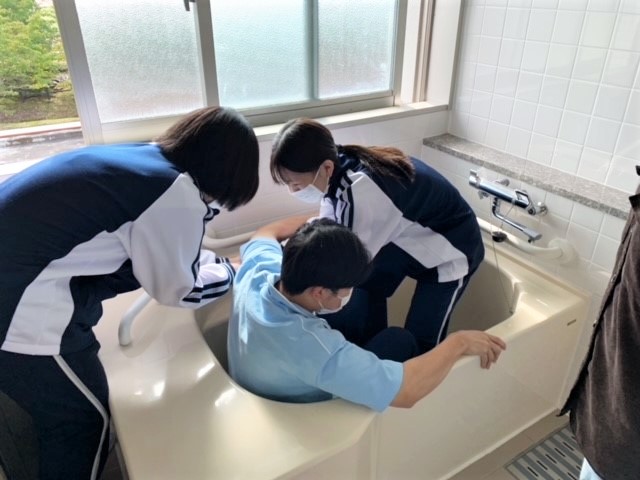

在宅看護論方法論Ⅰ演習(2年生)

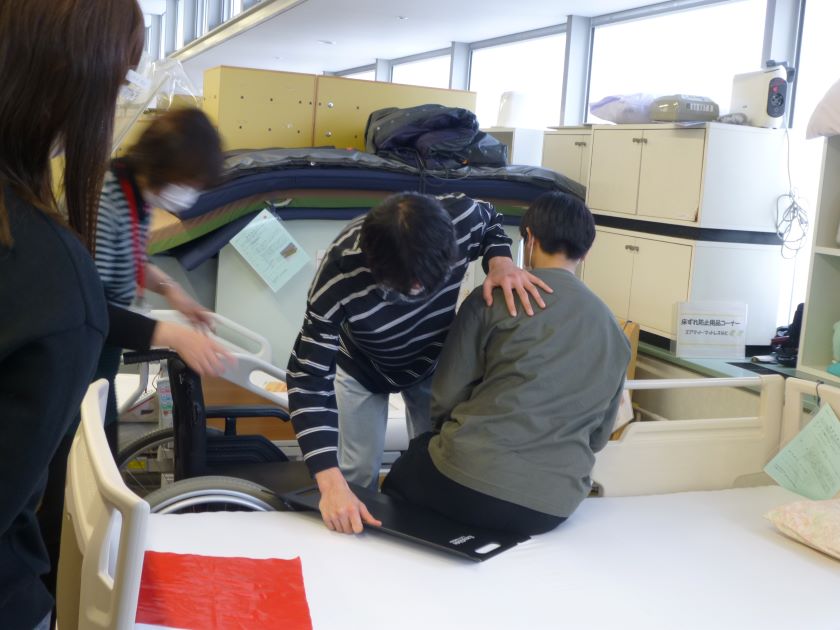

在宅看護論方法論Ⅰでは「在宅で療養する意味を理解し、在宅看護における日常生活援助の具体的方法を理解する」を単元目標とし、社会資源を活用、用具の工夫など、在宅で療養する意味を理解し、個別の環境をいかした日常生活援助の基本技術について学習します。

最終講義では、訪問看護(在宅看護)の場面を想定し、「在宅での日常生活援助」の事例演習を行いました。

グループに分かれ、それぞれの役割(療養者・訪問看護師・介護者)を担当することで、在宅療養について更に理解を深めることが目的です。

【 事 例 】

Aさんは80歳代女性、脳梗塞を発症し入院、急性期・回復期リハビリテーションが終了し、在宅療養へ移行となりました。後遺症として麻痺が残り嚥下障害もあるため胃瘻を造設、夫と二人暮らしとなり訪問看護が開始となった設定です。

各グループ、日常生活援助内容を決め、計画を立て実施していきます。

療養者になりきる学生、訪問看護師役となり介護者と一緒に援助をしています。

演習を終えて(学生のレポートより)

- 適切な援助方法により、低下しているADL* を取り戻す支援に繋がることがわかった。

- Aさんのような残存機能を活かし住み慣れた家で、活動範囲を拡大できるような支援をしたいと思った。

- 本人と家族が目標を持って、Aさんらしさを発揮し在宅療養生活を継続できるよう支えていくことが重要であると感じた。

- 病院では患者さんであるが、在宅療養者は「生活する人」であることを忘れずに関わっていきたい。

- 日常生活援助は療養者の生活習慣や価値観を大切にしていかなければならないと改めて感じた。

- 在宅看護に興味を持った。在宅実習ではもっと実際の療養生活と看護者との関わりついて知りたい。

- 療養者だけではなく家族、その背景も訪問看護の対象であることが理解できた

- どうしたら安心して療養生活が送れるのかグループ内で考え、演習に活かすことができた。

* ALD(日常生活動作):食事や移動、排泄など日常生活の中で生じる基本的な動作のこと。

2年生は今、各領域における看護過程の展開をしています。

年が明ければいよいよ領域別実習が始まります。

これまでの学びを生かし、有意義な実習となることを願っています。

22.12.01

第16回 立志式

雄大な立山連峰のパノラマが映えるさわやかな秋空の下、11月25日(金)に2022年度「立志式」が執り行われました。

今年度の戴帽生は2年生28名。

10月17日(月)~11月2日(水)まで13日間の基礎看護学Ⅱ実習を終えたばかりの学生たちです。

新型コロナウイルスの対応で受け入れ停止期間のあった実習病院もあり、全員が13日間の臨地実習とはいきませんでしたが、それぞれが病床に在る患者様を想い、そして回復を願い、必要とされる看護について考え実践しました。

実習終了後、休み時間を利用し短い期間で「ナイチンゲール誓詞」、第16期生「誓いの言葉」を練習し当日を迎えました。その様子を紹介します。

看護学科長より、男子は胸元にハンカチーフを、女子は看護師の象徴ともいえるナースキャップをいただく『戴帽の儀』です。

看護師としての自覚や責任の重さを感じることができたのではないかと思います。

その後、式はキャンドルサービスに移ります。

ナイチンゲールの看護の心を受け継ぐべく『灯』をいただきます。 そして、28名が声を揃えて「ナイチンゲール誓詞」さらに第16期生「誓いの言葉」を唱和しました。

私たちは

どんな時も笑顔を絶やさず

人々に思いやりの心を持って接します

私たちは

看護師を志す者として

自覚と責任を持ち

何事にも誠実に向き合います

私たちは

仲間と協力し合い向上心を持って

患者さんの心に寄り添う看護を行うために

努力することを誓います

学校長から式辞、在校生からのお祝いの言葉や花束贈呈と滞りなく立志式が行われ、式終了後の集合写真では、零れんばかりの笑みと誇らしげな表情が印象的でした。

年が明けると、いよいよ専門分野Ⅱ実習が始まります。

様々な年代・健康レベルにある患者さんと出会い、悩みながらも成長していく学生たちを見守り、支えていきたいと思います。

22.10.13

2年生演習 一次救命処置(9月20日)

2年生「基礎看護学方法論Ⅷ」の授業では、救急看護に必要な技術について演習を行いました。

済生会富山病院の救急外来副師長 森先生を講師としてお招きし、心マッサージやAEDなどの一次救命処置についてご教授いただきました。

意識を失った患者の脈が触れない! すぐに胸骨圧迫を開始します。

協力者を得て、AEDを使い、回復を目指します。

現場さながらのデモンストレーションに、学生たちは真剣な表情で見入っていました。

デモンストレーションでイメージを掴んだ後、学生は「胸骨圧迫30回後、人工呼吸2回を1サイクルにとする一連の流れ」を実践しました。

応用編として、次の2点についても実施しました。

か考える。

2)外出先で見知らぬ人が突然倒れて、AEDが必要となった事例に対応する。

【 学生の学び 】

- 効果的な胸骨圧迫を続けるためには体力が必要である。

- 緊急時は協力者を求め、対応することが重要である。

- いざという時に使えるように準備することは必要である。

22.10.07

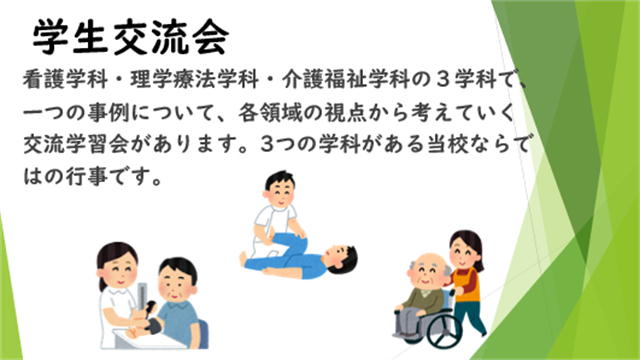

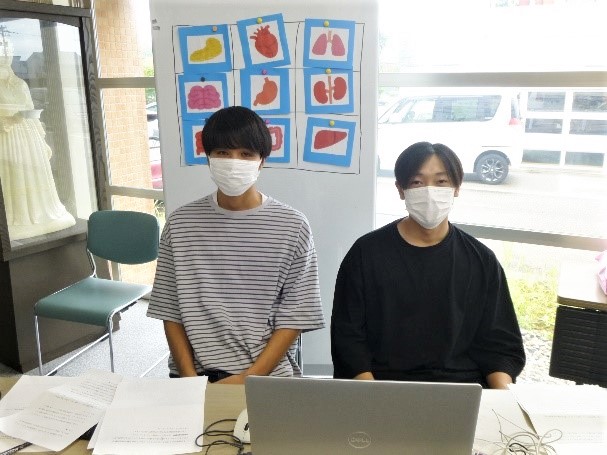

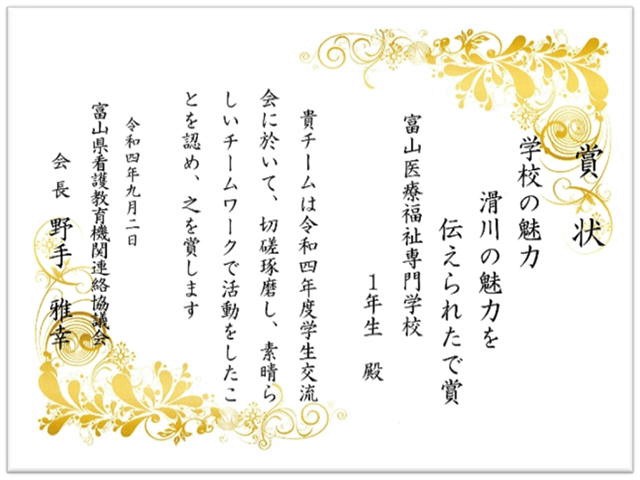

富山県看護学生交流会

9月2日(金)、夏休み明け最初のイベントである富山県看護学生交流会が開催されました。

今年も新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴いオンラインによる開催ではありましたが、富山県内の看護学校6校7課程の1年生約340名の学生が参加しました。

当校からは、1年生31名が参加しました。

最初に、参加校による各学校紹介がありました。

当校はプレゼンテーションソフトを使用して学校紹介を行いました。

動画やダンスをする学校もあり、各学校の魅力が伝わってきました。

学校紹介の後は、学生交流活動としてオンラインでも楽しめるクイズとビンゴゲームが行われました。

クイズでは、看護学生に必要な医療的知識を語呂合わせで覚えられたり、今まで勉強してきた内容に関するクイズが出題されました。

ビンゴゲームでも、升目に置かれた臓器に関するクイズに正解するとマスが開けられるというルールで、どうにかして正解しよう!ビンゴにしよう!とみんな意欲的に参加していました。

解剖学のテキストを開いて一生懸命に答えている姿が印象的でした。

最後は表彰でした。

当校は「学校の魅力・滑川の魅力を伝えられたで賞」をいただきました。

アンケートを見ると、オンライン開催のため交流という点では物足りなさもあったようですが、同じ夢を持つ学生同士で交流できたのはとても良い機会だったようです。

この交流会が良い刺激となり、今後の学生生活に活かしてもらいたいですね。

22.08.30

2022年度 第2回オープンキャンパス開催

8月25日(木)に今年度2回目のオープンキャンパスを開催しました。

看護学科のマスコットキャラクター(?)と2年生が書いたウェルカムボードが参加者をお出迎え。

まず初めに、杉原学科長による学科紹介、2年生による学生生活の紹介で「学校で学ぶ」をイメージしてもらいました。

次に、教員による「かんごノはなし」で講義体験をした後、実習室に移動して「包帯法」の演習体験も行いました。

在校生との座談会では、入学試験対策や入学後の学習方法などの質問がありました。

2年生は経験を踏まえて丁寧に答えていました。

【 アンケートより 】

- とても雰囲気が良く心地よかったです。

- この学校の良いところがわかり、興味・関心が深まった。

- 優しく接してくださり、リラックスして参加することができました。

ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました。

来年の4月にまたお会いできることを楽しみにしています。