23.06.30

生活科学(陶芸)

4月19日と26日の2回にわたり、生活科学(陶芸)の講義で上市町柿沢コミュニティセンターに赴き、中鉢を作製しました。

思いがけず薄くなったり、穴が開きそうになったり、学生たちは、久しぶりにふれた粘土に悪戦苦闘しながらも、真剣な表情で作業に打ち込んでいました。

途中、講師で陶芸家の吉野先生の「魔法の手」によって補正してもらい、だんだんと形作られていきました。

5月24日、先生が完成した中鉢を持って来てくださり、いよいよお披露目です。

完成して色付けがなされた中鉢は、どれもとても素敵でした。

自分の作品を見つけて手にする時や、友達同士で見せ合う時の表情には、完成した喜びと達成感が見て取れました。

先生から講評をいただき、レポート課題についてのお話がありました。

課題は、完成した中鉢に料理を盛り付けて、単元目標である「食文化における生活の実践的機能美」についてレポートにまとめることでした。

それぞれの中鉢は料理を入れるとまた、彩が映えて、食欲に繋がることがわかりました。

課題レポートからは、制作途中の苦労もしのばれました。

この経験をぜひ看護にも活かして欲しいものです。

23.06.27

妊婦体験および新生児の沐浴と計測演習

2年生「母性看護学方法論Ⅰ」の講義では、妊婦体験および新生児の沐浴と計測の演習をしました。

1、妊婦体験

クラスメイトと協力して、妊婦ジャケットを着けて妊婦さんになり、布団に寝転がったり、階段の昇降、トイレ、お風呂など普段の生活を少し体験しました。

【学生の感想】

- 想像以上の重さで、無意識にお腹を支えて行動していた。服の着脱もお腹が大きいとしづらいことがわかった。

- トイレでは、手すりがなかったら、立ち上がるのが怖く転倒の恐れがあると感じた。

- 階段を下りる際、腹部が大きいため階段が見えにくく、恐怖心と不安を感じた。物を拾う時、膝を曲げてとる必要があり体に負担がかかりやすいと思った。妊婦は全体的に1つの行動に対しエネルギー消費量が多いと感じた。

- 母体や胎児のチェックを、エコーのみで行っていると思っていたが、今日の演習で、母体の腹壁から胎位、胎向、胎勢の確認を実際に行ったことで、改めて生まれてくる生命の大切さや、母親の偉大さに気づくことができた。

- ただ赤ちゃんの位置や大きさを把握するこどだけに集中するのではなく、患者さんに測定する時以外は楽な姿勢を取ってもらうように声をかけたり目線を合わせて話すことも大切だということが分かりました。

2、新生児の沐浴

沐浴(新生児の入浴)の演習では、初めに教員のデモンストレーションを見て手順を確認しました。

その後、新生児のモデル人形を使って実際に沐浴を行いました。

【学生の感想】

- 先生のデモンストレーションを見ると簡単そうに見えた動きもいざ自分がやってみると1人ではなかなか難しかったです。バスタオルの下に着替えを置いておくなどの事前準備がとても重要だなと感じました。

- 難しかったところはスムーズに負担なく援助することです。赤ちゃんは首が座ってないため首元をしっかり支えることと寒気を感じないようにお湯加減を調節することの両立は大変でした。

- 沐浴を演習で行って、洗うことに集中しすぎていると洗っている赤ちゃんを十分に見ることができないと思いました。

- 背中を洗うときに浴槽のお湯に赤ちゃんの顔がつきそうになり顔が濡れそうになった場面が何度かありました。沐浴をする赤ちゃんのことを思いやり、そしてしっかり身体を洗う2つの行動をバランス良く行うことが大切なのだと思いました。

3、新生児の計測

身長・体重・胸囲・頭囲の計測も実施しました。

【学生の感想】

- 赤ちゃんの体重を測る際にお尻から体重計に乗せるという安全に考慮した行動を常に考えるようにしようと考えました。

- 本当の赤ちゃんは動き回るので、安全に考慮しながら素早く体重や身長を計測し、赤ちゃんの体調や様子を確認することが大切だと思いました。

23.06.01

「看護の日」ラッピングバス来校

5月12日(金)、本校に「看護の日」ラッピングバスがやって来ました。

「看護の日」は、1990年フローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで制定されました。

そして、ラッピングバスは「看護」や「看護の日」を広く知っていただくための活動の一つです。

バスには都道府県ごとの「かんごちゃん」が描かれていました。

「かんごちゃん」は看護の魅力を伝えるメッセンジャー。

富山県の「かんごちゃん」は、ほたるいかバージョンでした。

ほたるいかと言えば、本校がある滑川!

滑川と言えば、ほたるいか!

五月晴れの空のもと、看護の道で歩みを進めている学生たちがバスをお迎え。

薫る5月の風に看護への思いをのせ、志を新たにしました。

23.06.01

ベッドメーキング演習

看護学科に入学して初めての看護技術演習は、ベッドメーキングです。

実習着を着用し、身だしなみを整えて演習に臨みます。

まずは教員のデモンストレーションを見て学習します。

患者さんに快適で過ごしやすいベッドを提供するには、多くの技術が必要です。

シーツのたたみ方にも法則があります。クラスメイトと協力して正しくたたみます。

自分の身体を効率よく動かすために、ボディメカニクスを活用します。

お互いに教えあったり励ましあったりしながら、きれいなベッドを作ることができました。

一年生はこれから、たくさんの看護技術を学んでいきます。

その基礎ともいえるベッドメーキング、各自で練習を重ね、確実な技術として身に付けましょう。

23.04.28

看護学科新入生の様子② 講義開始

入学時オリエンテーションを終え、講義が始まりました。

4月14日(金) 国家試験対策ガイダンス

国家試験対策予備校さわ研究所の講師による国家試験対策ガイダンス「看護の勉強の仕方、ノートの取り方」「解剖ノートを使用した講義」をオンラインで受けました。

ポイントは、「参考書で少し予習する」「授業が終わったら休み時間に5分復習する」です。

4月19日(水) 生活科学~陶芸~

生活科学の授業では「食文化と機能美」の学習として、上市町柿沢コミュニティセンターでお皿を作りました。

この単元の仕上げは、実際に自宅でお皿に料理を盛り付けて使用することです。

お皿の焼き上がりが楽しみです。

4月24日(月) コミュニケーション講座~かかわり力アップで楽しい学生生活を送ろう~

株式会社よしともコミュニケーションズの高沢先生を講師としてお招きし、新入生特別講義「コミュニケーション講座」を受けました。

二人ペアでの自己紹介、4人グループでの他己紹介などを実施しながら、自己表現にチャレンジしたり、「感じの良いかかわり」を意識しました。

【学生の感想】

- コミュニケーションは「スキル」、練習することで上達すると実感した。

- 見た目の印象は重要。笑顔やアイコンタクトを意識したい。相づちや表情もコミュニケーションとして重要。明日から、積極的に挨拶していきたい。

23.04.28

看護学科新入生の様子① 入学式から新入生オリエンテーション

4月6日(木)に入学式が行われました。

理学療法学科20人、看護学科20人の新入生代表として、看護学科 悟道音羽さんが「宣誓」しました。

式典に際し、滑川市長や実習施設、看護協会、同窓会などからたくさんの祝電を戴きました。

ありがとうございました。

式典終了後、杉原看護学科長が列席されたご家族へ、学生生活について説明しました。

保護者会の間、学生は4人ずつのグループで、施設内の説明を受けました。

入学式翌日の4月7日(金)から入学時オリエンテーションが始まり、この日は「学則」「カリキュラム」「3年間の学生生活」について説明を受けました。

看護学科3学年の交流会である「対面式」では、2・3年生の先輩からアドバイスをもらいました。

学生からは、

- 看護学生として、日常の言葉使いや態度に注意し、清潔感を大事にしていきたい。

- 患者さんに寄り添える看護師になるために、しっかり勉強し、患者さんの状態を把握できるようにしたい。

- 先輩方の様子から、仲間意識が強くお互いに助け合っていると感じた。

といった声が聞かれました。

23.04.06

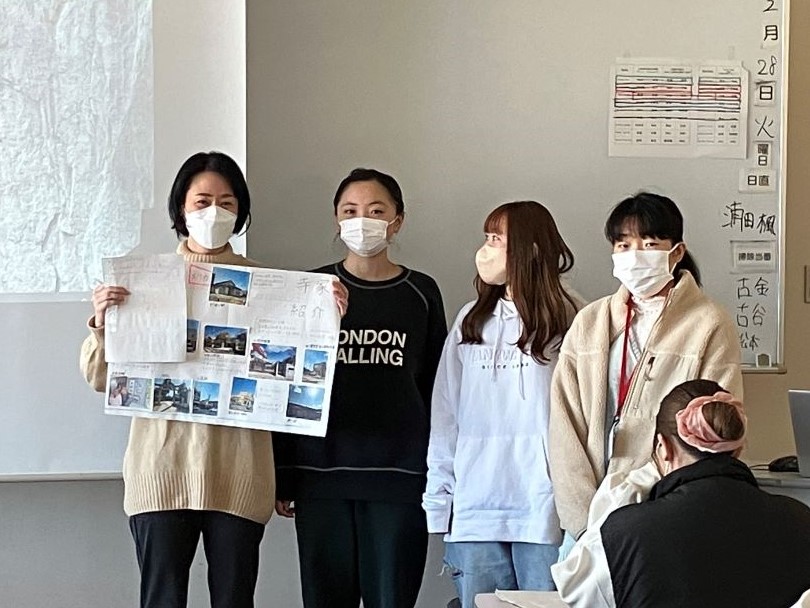

第3回 オープンキャンパス

2022年度3回目のオープンキャンパスを3月28日に行いました。

春休みの暖かな日に、4月から高校3年生に進級される生徒さんや看護に興味のある社会人の方が参加してくださいました。

はじめに杉原学科長と1年生3名による学校紹介を行いました。

学科長の説明は、4月から2年生になる学生も1年を振り返り一緒に聞きました。

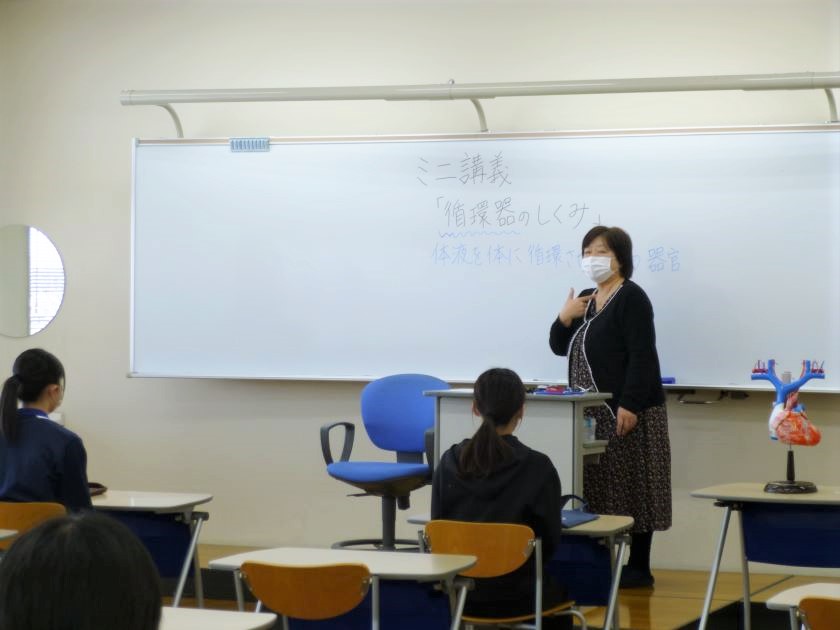

その後、教員による模型を使った15分のミニ講義「循環器のしくみ」を受け、実習室でシミュレーターを使い「呼吸音」「心音」を聴診器で聞いてみました。

血液を送り出す心臓の「音」や酸素を取り込む肺の「音」を確認しました。

また、実際に2年生から血圧測定を受け、自分の血圧を知りました。

血液を通す血管が狭窄すると「高血圧」となりますが、みなさんの血圧は正常でした。

最後に、2年生との座談会を行いました。

参加者からは受験対策や入学後の学習方法など質問があり、和気あいあいと進んでいました。

参加者の感想

- 授業の様子、看護師になるうえで気を付ける事、大事なことを知ることができた。

- どんな人に看護師が向いているのか知れて良かったです。

- 学校生活が楽しそうだった。

- 模型などを使ってすごく分かりやすい講義だった。

- 心臓について詳しく知れた。

2023年度もオープンキャンパスを企画しています。

看護に限らず医療に少しでも興味のある方は、一度参加してみませんか?

ぜひお待ちしております。

23.03.30

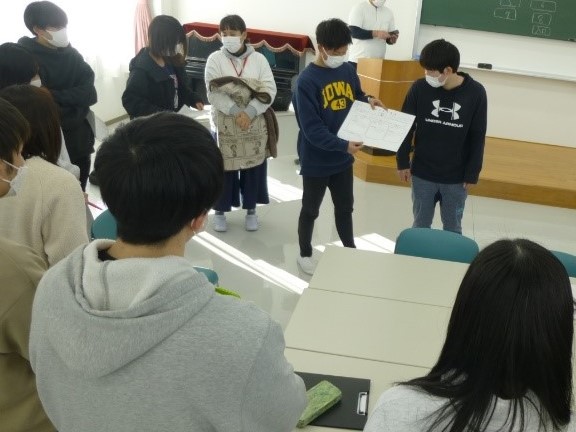

2022年度学生学習交流会

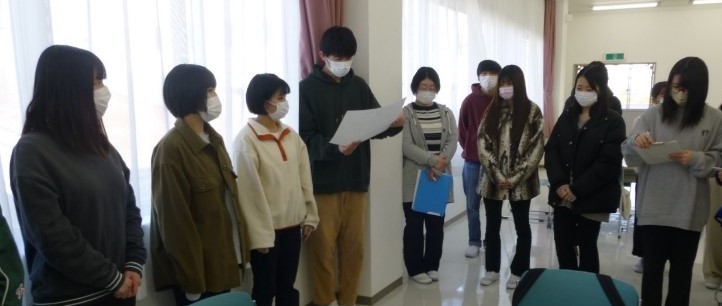

去る3月6日の午後に理学療法学科・介護福祉学科・看護学科の3学科の学生が3年ぶりに一堂に会し、多職種連携の活動について学びました。

看護学科からは2年生が参加しました。

学生たちは6~8人ずつのグループに分かれ、模擬患者さんの事例をもとに模擬多職種カンファレンスを体験しました。

模擬患者さん:富山よしこさん(70歳の女性)は脳出血を発症し、左片麻痺が残りました。

本人・家族ともに自宅退院を望み、リハビリテーションを頑張っています。

そのような富山さんご本人とご家族の退院に向けた目標と その目標を達成するための計画について、理学療法士、介護福祉士、看護師の視点からの意見を出し合いました。

それぞれの職種の視点に基づいた意見は、患者を理解するための視野を広げるのに繋がったようです。

他のグループの発表を聞くことにより、更に患者理解のための視野が広がったようです。

最後に、富山市まちなか診療所の三浦先生にご助言をいただきました。

現在の医療福祉界は多職種連携ができる人材が求められています。

今回の機会を通して得た学びを是非今後に生かしてほしいです。

23.03.13

2022年度 看護学科卒業式

23.03.07

地域・在宅看護論概論Ⅰ(演習・校外学習)

今年度からカリキュラムが改正となり、昨年度まで「在宅看護論」としていた領域が「地域・在宅看護論」と名称を変え、統合分野の位置づけから基礎看護学に次ぐ位置づけとなりました。

その中で「地域・在宅看護論概論Ⅰ」は新カリキュラムとなって初めて開講した科目です。

授業を通して、地域生活の中に実践されている看護を理解することを目指し、①地域の特徴を調べ、②地域の方の生活を聞き、生活の中にある健康を維持するための方法を学びました。

① 地域の特徴調べ

7つのグループに分かれて滑川市にある7つの小学校それぞれの半径4㎞圏内を巡り、地域の特徴についてまとめ・発表をしました。

②地域の方の生活を聞き、生活の中にある健康を維持するための方法を学ぶ

地域で元気に生活される住民の方から、その秘訣を聞くために介護予防教室に参加しました。

今年は、2月9日に寺家会館へ、2月21日に追分会館へお邪魔しました。

地域の会館に週1回~月1回集まり、地域包括支援センター作成の映像に合わせて、キラピカ体操を行いました。

車を運転して来られる方や歩いて来られる方、60~90歳代(最高齢93歳)の元気な方が、会館に続々と集まります。

音楽に合わせてテンポよく、左右非対称の動きやスクワット運動を次々にこなされていました。

干支のカレンダー作りやコロナ禍以前は昼食を作って、一緒に食べることが楽しみだったと話されていました。

座談会では

- 溝にはまって転倒するまで(怪我はしなかった)自転車に乗っていた。みんなに会えるのが楽しみ。(93歳女性)

- 長年売薬をしていた。最近は畑仕事に精をだし、家で採れた野菜を食べている。(88歳男性)

- 万歩計を付けて毎日歩いている。(70歳代女性)

- お世話をしている方がいるからこの集まりが続いている。有難い。

- 参加されている男性は市議会議員さんや歴代の町内会長さんです。

- 現在の身体の困りごとを看護学生さんに聞いてみたい。どんな看護師になりたいですか?

- 地域の方がここに集い、体操や交流を図ることで、家に閉じ籠ることなく社会活動を続けることが出来ている。

- みんなの元気な顔を見ることで元気を貰えるし、その日お休みした方がいれば案じている。

学生の感想

- 参加者の心の持ちようや考え方がとても若いと思った。

- とても良いコミュニケーションの場となっている。

- 良い生活習慣があると病気や筋力低下を予防できることが分かった。

- 自分が思う高齢の方のイメージと実際は大きく違っていた。

- 生活の中に楽しさや生きる意味を見出し、それを共有することで会話が増えている。

- 「将来をよろしくね。」という言葉を貰い、信頼して頂ける看護師になろうと強く思った。