25.08.20

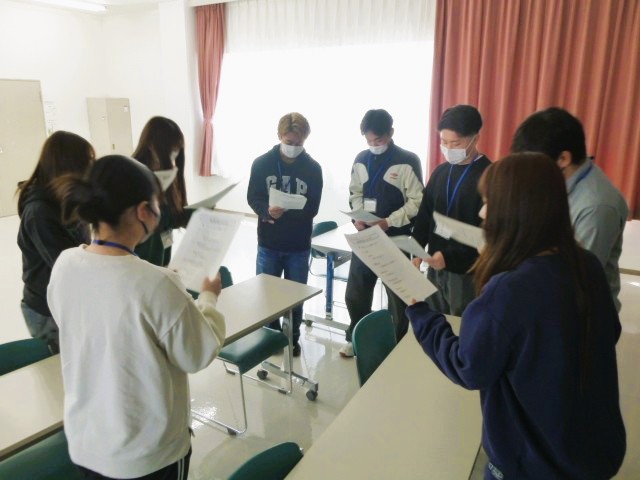

第1回 オープンキャンパス開催

8月7日(木)に2025年度第1回オープンキャンパスを開催しました。

看護学科には、高校生14名とご家族1名が参加されました。

学科長による学科紹介、在校生による学生生活紹介、そして「キズの仕組みと包帯テクニックを学ぼう」をテーマにミニ講義と演習を行いました。

ミニ講義では、創傷や包帯法について学び、演習では、参加者がお互いに腕に包帯を巻き合ったり、人形を使ってシーネ固定や三角巾固定を体験しました。

演習の後は、在校生を交えて座談会を行いました。

学校の様子や学生生活について様々な質問があり、在校生は一つ一つ丁寧に答えていました。

参加者からは「いろんなことが聞けた」「気になっていることが聞けて解決できた」などの声が聞かれました。パンフレットやホームページではわからないことを知ることができたようでした。

悪天候にも関わらず、たくさんの方にご参加いただきありがとうございました。

次回8月23日、3月26日にも開催を予定しております。ぜひご参加下さい。

今回の体験が、進路を決める参考になれば嬉しいです。

~参加者からの声~

- 教員による学科紹介では、説明が丁寧でわかりやすく、学校の特色や入試の詳細を詳しく知ることができた。

- 実習病院の説明もあり、実習先の種類が多く幅広く学べそうだと感じた。

- 学生による学生生活の説明を聞いて、学校生活が楽しそうだと思った。

- 講義がわかりやすく専門的な知識を学べた。実際に包帯の巻き方を丁寧に教えてもらい上手に巻くことができた。講義も演習も面白かった。

- 雨のため参加が遅れたが、優しく接してくれ個別にもう一度講義をしてくれた。

- 座談会では、在校生と気軽に話せた。質問したことに対し優しく教えてくれ、校則や通学方法などを知ることができた。

- 職員や生徒たちが優しく、先生とも関わりやすく、アットホームな感じがした。

- 学校の雰囲気がよくわかった。

25.08.08

看護体験のイベントを開催しました

8月2日(土)に当校にて「とやま看護フェスタ2025」「看護普及事業」が同時開催されました。

どちらも富山県からの委託でのイベントです。いずれも看護に対する理解と関心を高めることを目的としています。

私たち富山医療福祉専門学校の教員と学生は、「看護の体験」と題し、子どもたちに看護の魅力を伝える体験型のイベントを開催し、保護者を含む83名の皆さんにご参加いただきました。

〇 赤ちゃんの沐浴コーナー

赤ちゃんのお風呂にチャレンジ。やさしくきれいに洗うのは大変です!

〇 手洗いコーナー

医療者が行う正式な手洗いです。これが意外と難しい!

手洗いの後は、きれいに手洗いができたかチェックしました。

洗い残しがあるとその部分が光ります。指の股などは洗いづらいのです。

〇 個人防護具着脱体験コーナー

コロナなどの感染症の患者さんのケアをするときには、ガウン、キャップ、手袋、ゴーグルなどを装着します。装着方法と、それらを脱ぐ方法を学びました。

〇 洗髪コーナー

ベッドに寝ている患者さんの髪を洗う体験です。体調が悪くお風呂に入れない場合でも、看護師は患者さんの体を清潔にする必要があります。

たくさんの方にお越しいただき、ありがとうございました。

参加者の皆さんの笑顔をたくさん見ることができました。

会場は大賑わいで、お待たせしてしまった場面もありましたが、皆さんの温かいご協力のおかげで、無事にイベントを終えることができました。

保護者の方からは「看護師になってほしい。」との声も多くいただきました。

参加してくれたお子さん達が、将来、私たちの仲間になってくれることを願っています。

25.07.17

1年生基礎看護学実習Ⅰ(前期)

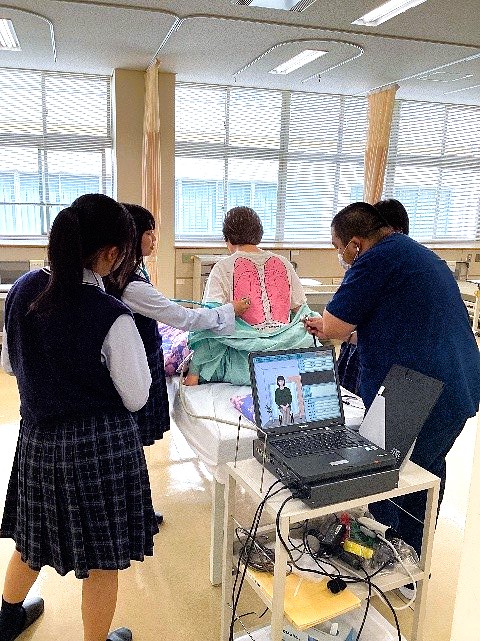

6月18日(水)~20日(金)の3日間、1年生は4病院に分かれ、初めての臨地実習を行いました。

4月から対象の理解、環境整備やバイタルサイン測定などを講義や演習で学び、今回の実習に臨みました。

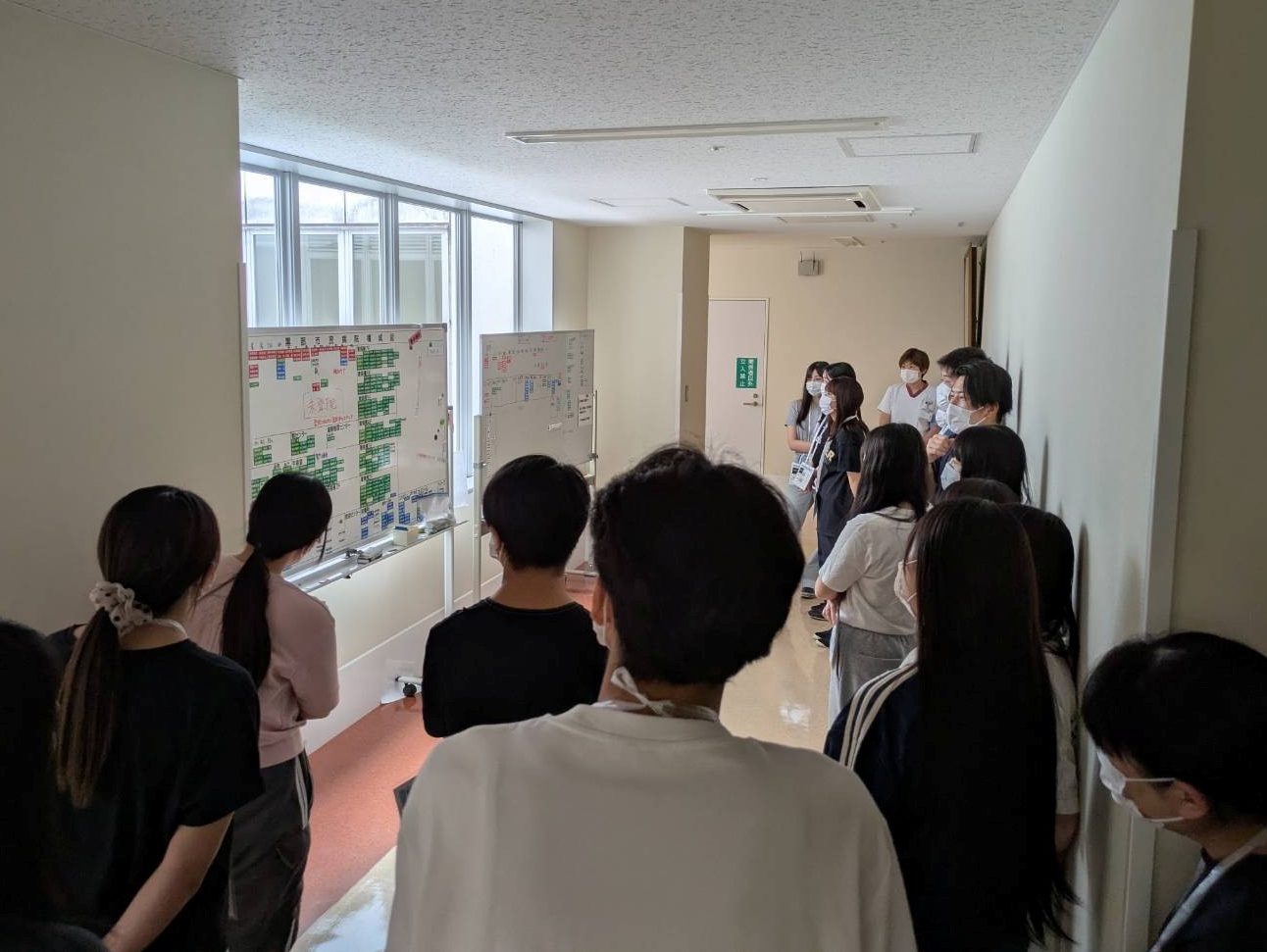

1日目は病院の機能や構造、役割についての説明を受け、院内を見学しました。

救急外来や放射線科の検査室・リハビリテーション室・手術室・集中治療室などを見学し、院内の各部署の配置と役割を学びました。

2日目、3日目は病棟で看護師に同行し看護活動を見学しました。

~学生の学び~

- おむつ交換や陰部洗浄の際はカーテンを閉め、プライバシーに配慮していた。

- バイタルサイン測定では、患者さんの表情や言動から体調や気持ちの変化を読み取ろうとする姿勢が印象的だった。

- 輸液の準備では、薬剤名や患者名のダブルチェックを指差しで行い、ヒューマンエラーを防ぐための意識が徹底されていた。

- 看護師同士が絶えず声を掛け合いながら業務を分担し、互いを信頼している様子があり、チームワークの大切さを強く感じた。

- 多職種でカンファレンスを頻繁に行い、患者さんの状態を共有していた。

- コミュニケーションをとる時、目線を合わせてゆっくり大きな声でわかりやすい言葉で説明したり、必要に応じてボードを使用したりして工夫されていた。

- 実際にコミュニケーションをとり、信頼関係を築くことの難しさを実感した。患者さんの気持ちに寄り添い精神的なサポートを行うこともコミュニケーション能力の1つだと学んだ。

- 疾患にだけ目を向けるのではなく、患者の生活全体を見据えた看護を実践していきたい。

とても緊張した3日間でしたが、今後に向けての意識づけとなったようです。

今後、後期実習に向けて、7月には洗髪や、清拭の演習もします。

9月にはベッドメーキング、10月にはバイタルサイン測定の技術チェックがあるので、練習して技術を身につけましょう。

25.07.17

黒部市民病院災害実動訓練ボランティア

2025年6月28日(土)、黒部市民病院で大規模災害を想定した実働訓練が行われ、看護学科1~2年生17名が模擬患者役のボランティアとして参加しました。

参加にあたり、黒部市民病院の看護師で当学科卒業生の高橋さんが、事前オリエンテーションのため来校されました。実働訓練の概要と災害時医療チームとして大切な基本的原則「CSCATTT」についての説明や、災害時に一人でも多くの命を救うため、限られた人的・物的資源を有効活用することの重要性について教えていただきました。

医療活動を行うための基本原則「CSCATTT(シーエスシーエーティーティーティー)」

Command and Control (指揮と連携)

Safety (安全確保)

Communication (情報収集伝達)

Assessment (評価)

Triage (トリアージ)

Transport (搬送)

Treatment (治療)

災害実動訓練当日、以下の想定で訓練が行われました。

・魚津断層帯を震源とするマグニチュード7.3の地震が発生し、黒部市と魚津市で震度7を記録

・震源は海底ではないが、海底土砂崩れの可能性により富山湾沿岸部に津波注意報発令中

・広範囲で多数の家屋倒壊、火災数件、土砂崩れ、停電、断水、交通網遮断、液状化現象、孤立集落が発生

ボランティアの学生一人ひとりに患者設定が伝えられました。

年齢、性別、氏名、症状、どのような身体の状態なのか、話せるのか、動けるのか、救急隊に発見され搬送される、自分で病院に来たなど、細かく設定されていました。

写真は救急隊から一次トリアージを受けて、搬送されている様子です。

病院に到着したら病院スタッフから再度トリアージを受けて病院内の各エリアに搬送されます。

各エリアでは治療、検査、状態確認などエリアに合わせた処置を受けました。

赤エリアは救急外来に搬送され、緑エリアは外のエアテントで診察処置を受けました。

訓練以外の時間にも、ホワイトボートを使用した被災時の人員確認方法や各トリアージエリアの見学もさせていただきました。

トリアージにおける色の意味と優先順位

赤(最優先治療群/重症群):直ちに治療を行わないと生命に危険がある状態

黄(待機的治療群/中等症群):ある程度の治療の遅れは許容できる状態

緑(軽処置群/軽症群):軽傷で、専門医による治療を必要としない状態

黒(不処置群/死亡群):既に死亡しているか、直ちに処置を行っても救命の見込みがない状態

参加した学生の感想

- 貴重な経験ができた。

- 初めは緊張したけどいろいろな職種の連携が見学できた。

- 災害看護について興味を持てた。

- 被災者はどのような思いなのか、考えることができた。

今回経験をしたことを忘れず、災害時には自分の安全を確保したら、周囲に目を向け行動がとれる看護師を目指してくださいね。

25.06.20

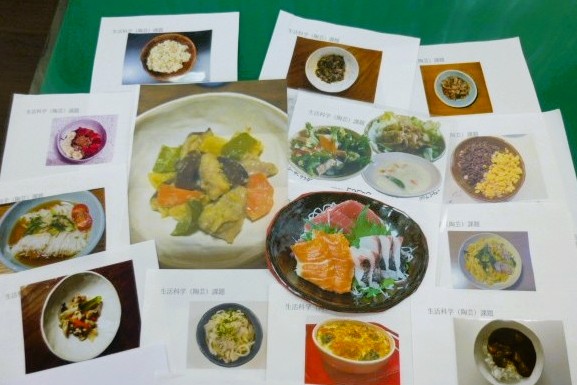

生活科学(陶芸)

生活科学(陶芸)の授業で柿沢コミュニティセンターへ行き、中鉢を作成しました。

今年も陶芸家の吉野先生ご指導の下、四角い粘土から造形に取り組みました。

粘土が乾燥しすぎないようにと指導を受け、気を付けながら丁寧に作りました。

思い思いの形に仕上げ、色を選んで、仕上がりを待ちました。

5月下旬、出来上がった中鉢をみんなで観賞し、吉野先生から講評をいただきました。

「陶芸で制作した器に料理を盛り付ける」という課題では、学生の個性と感性が光る、色とりどりで十人十色のレポートが提出されました。器の色を生かし、料理の色とのバランスを考えて、工夫しながら、綺麗に盛り付けていました。

学生の声

- 器を自分がイメージした大きさ、広がりにするのが難しかった。

- 粘土を触るのは久しぶりだったが、楽しくできた。

- 最後、少しヒビが入ったようになり、哀しかった。

- 予想の色とは少し違ったが、実際に料理を盛り付けると映えて、美味しそうに見えた。

- 食べる時、料理のいろどりは大切だと思った。

- 自分が作ったと思うと愛着がわいた。

25.06.04

母性看護学演習 妊婦体験・沐浴

5月22日(木)

2年生「母性看護学方法論Ⅰ」の中で、

妊婦体験と沐浴の演習を行いました。

【 妊婦体験 】

演習前にまず妊婦さんの身体の変化について学習した後、妊婦体験スーツを装着し、妊婦生活を体験しました。布団へ寝たり起きたり、トイレに座ったり、靴下を履いたりしました。

学生の感想

- 階段を上り下りするときはお腹がつかえて足が上がりきらずつまづきそうだなと思いました。

- 動きにくさや疲れからイライラや不安で妊婦の負担が想像できました。他者からのサポートの重要性を実感できました。そして声かけも大切だと思いました。

- 靴下を履く時やしゃがむ時など今は簡単にできることでも妊婦さんにとってはとても難しい動きだと思いました。

- 仰向けはかなり苦しくて、休む時の姿勢すらも制限がかかるなんて妊婦生活は大変だなと感じました。

- 湯船につかるのもまたぐ怖さや、滑ってしまうかもという不安から諦めてシャワーだけにしてしまいそうだなと思いました 。

【 沐 浴 】

演習前の授業で、学生はそれぞれペアになり、モデルベビーを使って手順をしっかり確認をした上で演習に臨みました。

初めに教員のデモンストレーションを行いました。

家庭での沐浴のイメージでベビーバスを使用し、全方向から学生が見えるように実施しました。

学生の感想

- 一度授業で練習したあと、動画を観たり、演習前にプリントで復習をしていたので、わりとスムーズに沐浴をすることができたと思います。

- 赤ちゃんを安心させるために肩、胸部に沐浴布をかけること、足を浴槽の端につけることに意識して行うことができました。

- 一つ一つ確認しながらやることも大切だけど、5分程度で終わるようにテキパキ動くことも大切なので、難しいなと思いました。服を脱がせる前にベビーベッドで顔まわりを拭いてから行く方法が私には合っているなと感じました。

- お母さんから託された大切な命というプレッシャー、動き回り、時には暴れることもある赤ちゃんを実際に援助することは緊張してしまうと思います。自分の中でたくさんシミュレーションして実習を行いたいと思います。

学生の感想

- 体重測定や身長測定、頭囲の測定など、数値から赤ちゃんの成長を感じることができ、それをお母さん方に伝えるとお母さん方も喜ばれると思い、計測は大切なことだなと思いました。

- 今回は人形だったけど、可愛いなと感じました。実際の赤ちゃんはもっと可愛いと感じると思うので楽しみです。

今回の演習では、丁寧な手技に新生児への愛情が感じられました。

演習アシスタントの教員からも、手順が頭に入っており、学生同士協力して取り組んでいた(手順書を持ち込んでいたが、見ずに実施できていた)、演習前に各自が準備をしていたのが伝わった、といった評価の声がありました。

10月からの本格的な実習での成長が楽しみです。

25.06.03

2年生 就職ガイダンス

(株)マイナビ様にご協力いただき、2年生を対象に就職ガイダンスを行いました。

2年生に進級したばかりなのに⁈と学生たちは戸惑ったかもしれませんが、

就職活動は今から始めなければなりません。

何を考え、どう行動するかを、具体的に詳細に教えていただきました。

来年の今頃は就職試験に臨んでいるでしょう。

目標に向かって一歩ずつ進み、夢をつかんでほしいです。

みんな頑張れ!

学生の感想

- 就職活動に必要な内容がギュッとつまっていた。

- 就職活動の流れを知り、今何をすべきか明確になり、精神的にも安心した。

- 就職試験においては、面接と小論文対策が重要であることがわかった。

- 面接で聞かれやすい内容を知ることができた。

- 自分の長所や短所を知ることが大切だと聞いたので、自分自身をよく見つめなおす必要があると思った。

- 講義時間内にスマートフォンを実際に操作して、病院検索や「長所短所診断」ができたことがよかった。

25.04.24

新入生特別講義「コミュニケーション講座」

4月21日、理学療法学科19名、看護学科13名の新入生を対象とした「コミュニケーション講座」を開催しました。講師の先生には、株式会社よしともコミュニケーションズ 高沢由美先生にお越しいただきました。

新入生が他学科の学生と交流するのは今回が初めてでした。隣の席が他学科の学生となるよう着席し、初めは緊張した様子でしたが、自己紹介をしたり、コミュニケーションの基本である挨拶などの演習を通して、次第に笑顔が広がっていきました。

楽しく、明るい先生のお話に引き込まれ、学生たちは生き生きと演習に取り組んでいました。

医療従事者として、コミュニケーションは重要な技術です。

今回の特別講義で学んだことを、これからの学生生活に活かしてくださいね。