19.11.12

栄養学~調理実習~

1年生が「栄養学」の講義で、生活習慣病予防食の調理実習を行いました。

「ライフステージと栄養」という単元で、各ライフステージにおける栄養ケアマネジメントの要点を理解することを目標としています。

講師は、滑川市民健康センター所長で管理栄養士の結城幹子先生でした。

|

手際よく作る学生♡ 日頃、料理を作る学生は、 手慣れた様子です。 |

|

メニューは次の4品でした。

① トマト親子丼

② 具だくさんピリ辛スープ

③ じゃが芋のアンチョビサラダ

④ オレンジ

チームワークを活かして、役割分担しながら作りました。

皆で協力しながら作った食事の味は格別です!

「楽しかった」「美味しかった」「家で作ってみよう」などの声が聞かれました。

生活習慣病食というと味気ない食事を思い浮かべる人もいるかもしれませんが、アイデア次第でこんなに美味しくなるなら、普段からどんどん取り入れていきたいですね。

19.11.12

大福祭

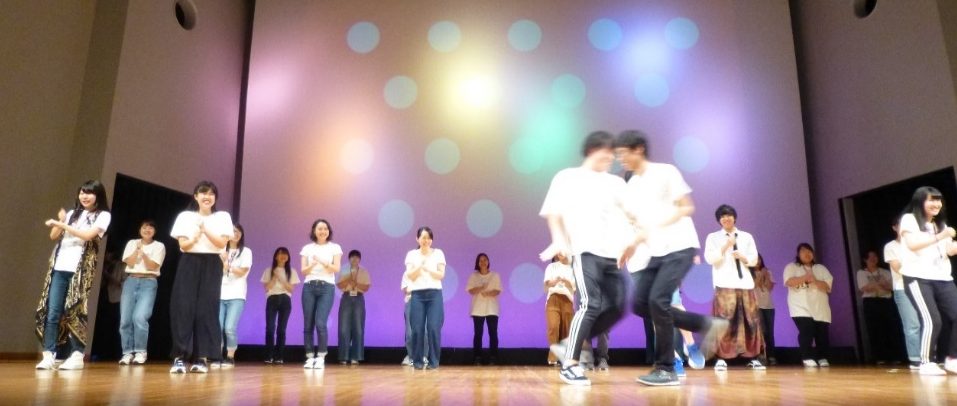

9月21日(日) 大福祭(学園祭)が開催されました。

大福祭実行委員会は、数か月前からプログラムを考え、準備を進めてきました。

地域の方々との交流、学科の垣根を越えた学生同士の交流と協働は、保健・医療・福祉の専門職を目指す学生にとって、未来につながる貴重な経験です。

イベントには学内の教職員も参加しました。

あと一歩のところで優勝を逃しました。

残念!

|

学園祭といえば模擬店! 看護学科では、アイスクリームとフライドポテトを販売しました。 大盛況で完売しました! |

|

看護学科へようこそ! 看護学科のアイドル「ともこさん」。 学生と大の仲良しのシミュレーションモデルです。 この日も学生と笑顔でお客様をお出迎え。 |

大福祭は日ごろの学修の成果をお披露目する機会でもあります。

|

1年生は基礎看護学で身につけた技術で 血圧を測りました。

|

2年生は心を込めてハンドマッサージを 行いました。 ハンドマッサージはハートマッサージ♥ リラックスしていただけたかな? |

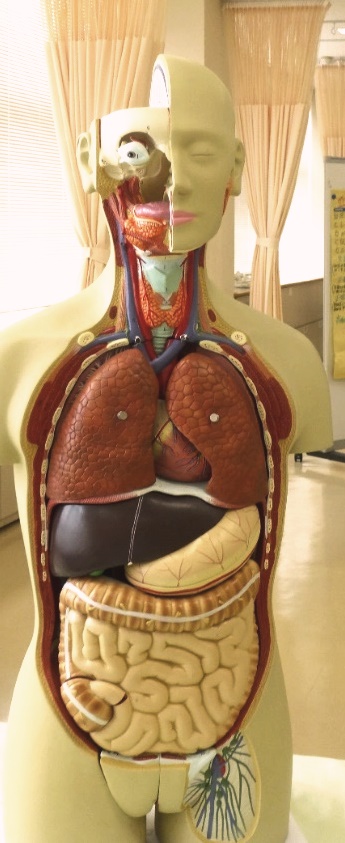

人体模型を組み立てるコーナーです。 「これ、何ていう臓器かな?」 「これ、からだのどこにあるのかな?」 |

|

大福祭に足をお運びくださった皆さま、ありがとうございました。

お楽しみいただけましたでしょうか。

最後に……。

本校の大福祭(学園祭)は、地域の企業・団体等から協賛金等のご協力をいただくことで、開催することができます。

今年も多くの企業・団体等からご協力をいただきました。

心より御礼申し上げます。

19.10.23

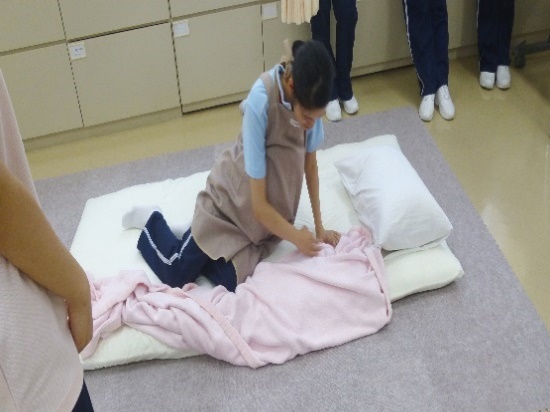

2年生 沐浴演習

母性看護学方法論Ⅱの演習で、沐浴(赤ちゃんのお風呂)と新生児の身体測定を行いました。

新生児モデル人形を使っての演習に、あちこちから聞こえる「かわいい」の声。

本物の新生児そっくりに作られた人形ですので、見た目の可愛さだけでなく、身長や体重、4頭身で柔らかい体、首がすわる前のグラグラな頭部など特徴も本物そっくりです。

先生のデモンストレーションを見ていたら、なんとかできそうと思っていた学生達でしたが、実際にやってみるとなかなか難しかったようです。

恐る恐る抱っこする学生達は、肩に力が入り、背中から緊張感が伝わってきました。

学生の感想を紹介します。

【 学生の感想 】

・沐浴中は、手が濡れているので滑りやすく、しっかり支えようとして手に力が入りすぎてしまった。難しいけれど、赤ちゃんに緊張が伝わらないように、自分もリラックスしなければ!それには練習あるのみだと思った。

・赤ちゃんは、まだ言葉を理解できないけれど、「〇〇ちゃん」と名前を呼んだり、「お顔洗いますよ~。」「気持ちいいね~。」と声をかけていたら、自然に自分も笑顔になっていて、人形だったけれども、愛情が芽生えました。

・洗いながら、しっかりと赤ちゃんの状態を観察することも大切だと思った。

・計測するとき、赤ちゃんの頭や背中を支えることと、メジャーで計測することを同時に行うことはとても難しかった。実際の赤ちゃんは動くのでもっと難しそう。

・自分の将来を想像することが出来て、楽しかった。

(ママさん学生の言葉)

・お母さんの立場からすると、実習生が大切な我が子に触れることも本当はためらうと思います。それでも、私たち学生が沐浴をすることを許してくださった気持ちをしっかりくみ取って、赤ちゃんと向き合いたいです。

【 担当教員の言葉 】

演習の留意事項の1つにあげた、「適度な緊張感」と「愛情」を持って実施することをしっかり学ぶことができました。

また、自分が将来、母親・父親になった時のことをイメージしたり、あるいは自分の子育てを思い出したりしていたようです。

演習で感じた「安全に安楽に実施できるようになりたい」を忘れず、実習に向けて練習しましょう。

19.09.30

富山県看護学生交流会

19.09.03

第2回 体験入学

8月21日(水)、第2回体験入学がありました。

今回の参加者は38名で、7月の第1回体験入学に続き参加してくださった方もいらっしゃいました。

学科長から、本校看護学科の説明と看護師になるための道のりや看護を学ぶことについて、また、看護学生としての心構えについて話がありました。

続いて、教員からナイチンゲールについてミニ講義がありました。

ナイチンゲールの肖像画が描かれた貴重なイギリス紙幣や生写真を見たりしながら、ナイチンゲールについて知識を深めました。

次に、2年生による学生生活の紹介です。

この学生達は、2年前の体験入学に参加した際、優しく対応してくれた先輩達の姿に感銘を受け、一緒に学びたいと思い本校への入学を決意したそうです。

今度は逆の立場で、学校行事、学内での生活、演習の様子、学年や他学科との交流などをスライドに映し出し、丁寧に説明してくれました。

今回の参加者の中から、一緒に学びたいと入学を決意してくれる方がいたらいいですね。

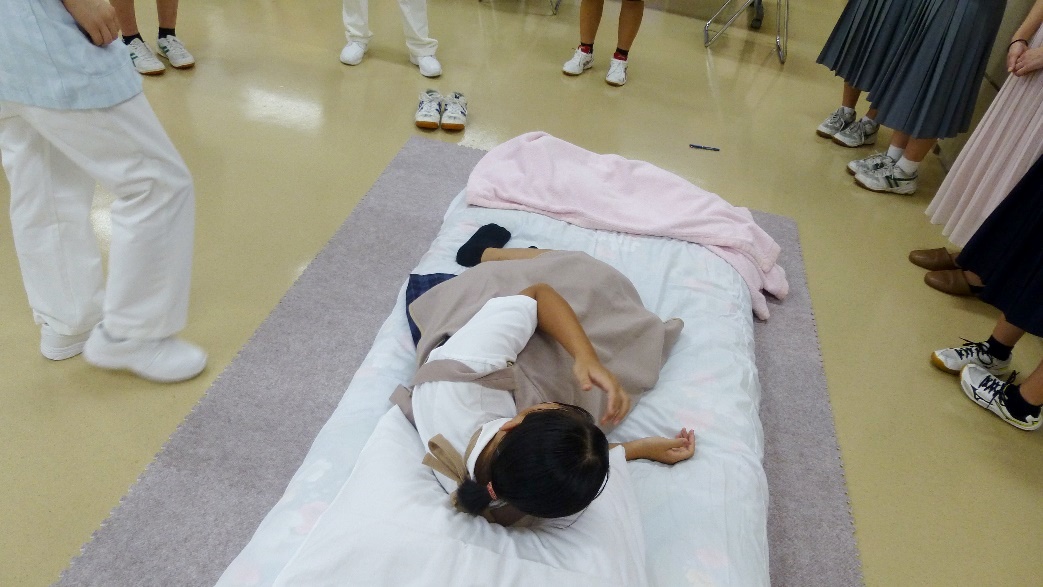

演習体験では、『なってみよう・やってみよう・感じてみよう看護の世界』と題して、高齢者と妊婦さんの体験、看護技術の体験を行いました。

①高齢者になってみよう

高齢者体験スーツを着用し、実際に歩いてみたり箸を使ってみたりしました。

高齢者の不都合な感覚は、想像以上だったことでしょう。

② 妊婦になってみよう

いのちの重みを体感すると同時に、

大きなおなかを抱えての動きは、危うさの中で

いのちを育む緊張感を感じさせます。

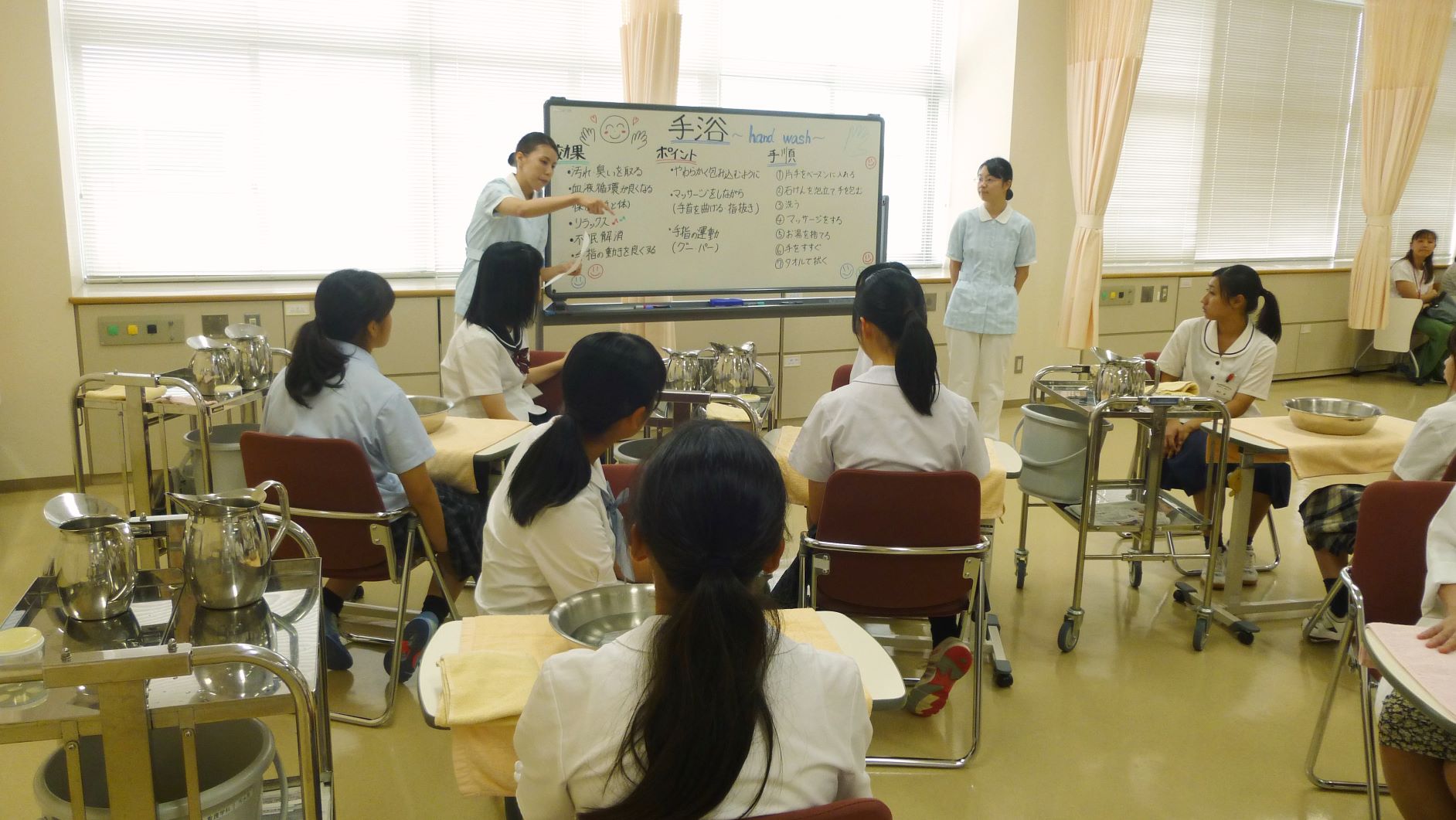

③ やってみよう、感じてみよう看護の技

ペアになって手浴とハンドマッサージを行いました。2年生が、これまでの演習や臨地実習での経験をもとに、手浴の効果やポイント、患者さんに行う大切な看護技術であるということを説明しました。

19.08.19

看護のお仕事体験

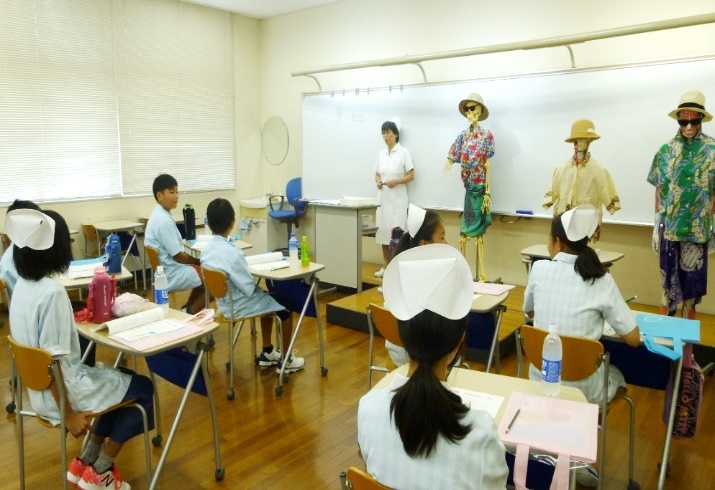

7/31(水)に富山県看護普及推進事業『看護のお仕事体験』を開催しました。

富山県看護協会の委託事業で、看護の普及啓発を行うことで看護について理解や関心を高め、看護師の確保を図ることを目的としています。

今年は滑川市立西部小学校の5・6年児童7名が参加してくれました。

夏休みに入って日焼けをした元気いっぱいの子ども達が、白衣を着て看護体験に臨みました。

まずは「ひとのからだと骨」と題して、骨のしくみと役割、すごさについてプチ授業。

看護を行うためには、人間の体についてよく知らなければなりません。

ノートをとる真剣な姿。

白衣を着ると一段と凛々しく見えます。

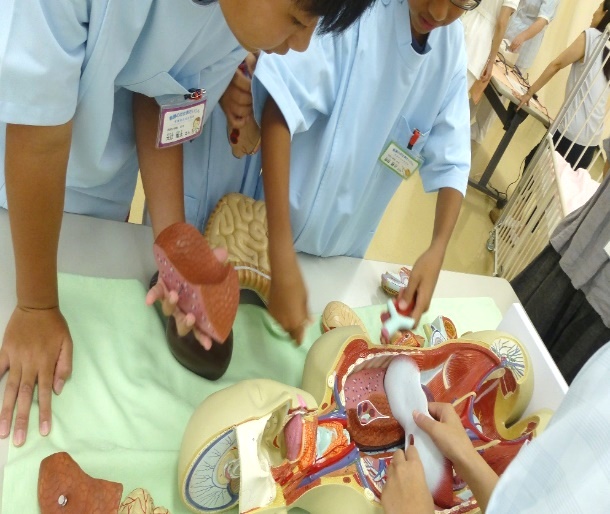

次は、人体模型を使ってからだの臓器の位置を勉強しました。

「これは何かな?」

「この臓器はどこかな?」

「こんな小さな空間(体腔)に臓器が

びっしり!」

「それでも最大限に働くことができる!」

演習では当学科2年の学生も協力してくれました。入学前はチンプンカンプンだった心臓のしくみも、今では小学生に教えることができるようになりました。

「心臓は何で動いているのかな?」

「心臓の音って何の音?」

「血液は心臓の中をどういう風に流れている?」

人形といっても、身長や体重だけでなく、首が座る前の新生児の特徴をそっくりに作られています。

恐る恐る抱っこする姿、かわいいですね!

小さな体から伝わるいのちの重み。

最後に、杉原学科長から一人ひとりに

「プチナース認定証」が渡されました!

最後にプチナース認定証を持ってみんなで記念撮影。

みなさん、夏休みの良い思い出になったでしょうか?

残りの夏休みも元気に過ごしてくださいね。

19.08.01

基礎看護学方法論Ⅰ 技術演習:バイタルサイン測定

6月下旬に基礎看護学Ⅰ実習(前期)を終えた1年生は、いよいよ技術演習が始まりました。

医療場面では、患者さんの健康状態を簡便な方法で迅速に把握しなければなりません。身体の状態を把握するための第一歩は、バイタルサインの測定です。看護師は聴診器、体温計、血圧計、などの道具を使いながら、視診、触診などによって患者さんのバイタルサインを測定します。

初めて使う聴診器や血圧計で、ペアになった演習相手(友人)の血圧を測定しました。

上腕動脈を触知できたとき、コロトコフ音(血管音)が聴取できたとき、嬉しそうな学生の顔と安堵の声が静まり返った実習室に広がりました。

バイタルサインとは「いのちのサイン」。そのサインを測定することは、人間の命を守ることに繋がります。皆、真剣に取り組んでいました。

19.07.31

2019年度 第1回体験入学

7月23日(水)第1回の体験入学が行われました。

看護学科には18名の方が参加してくださいました。

まず、杉原学科長から看護師になるため「看護を学ぶとは」について説明がありました。

続いて、2年生が学生生活を紹介しました。

クイズを取り入れて、わかりやすく説明してくれました。

そして、専任教員から「ナイチンゲールの生涯」と題したミニ講義がありました。

看護実習室に移動し、演習を体験してもらいました。演習では2年生が先生役です。

人体模型を組み立てています |

|

「からだの音」を聴くための聴診器の使い方を体験

2年生が血圧測定をしました。自分が体験入学に参加した時のことを思い出したようです。

今回の体験入学の様子は、翌日の北日本新聞と富山新聞に掲載されました。

次回の第2回体験入学は、8月21日(水)です。

皆さんの参加をお待ちしております。 →お申込みはこちら